A crítica teatral não existe mais na imprensa brasileira

Fotos: Leo Martins/ Divulgação

“O jornalismo perdeu espaço. Os empresários de comunicação não entenderam nada. Todo mundo quis imitar a internet, reduzindo texto, ampliando fotos, e o impresso começou a perder relevância”

Fotos: Leo Martins/ Divulgação

Jornalista e crítico teatral gaúcho radicado desde 2002 em São Paulo, Dirceu Alves Jr. revisita sua trajetória profissional, o período em que atuou em Porto Alegre e os caminhos que o levaram a buscar novos rumos no centro cultural do país. Nesta entrevista, ele avalia a importância da crítica teatral para a formação de público, a redução do espaço para o jornalismo cultural na imprensa brasileira e a necessidade das políticas públicas culturais para a classe artística. Além de ter trabalhado para grandes jornais e para as revistas Isto É Gente e Veja São Paulo, tendo assinado uma coluna de crítica teatral nesta última, Dirceu também é autor de dois livros, um sobre Elias Andreato e outro sobre Sérgio Mamberti. Para ele, a crítica teatral não existe mais na imprensa brasileira e o que existem são profissionais que ainda lutam para exercer uma crítica teatral no espaço que restou nos veículos. “O jornalismo cultural, aquele que conhecemos até o começo dos anos 2000, não existe mais. A internet criou a cultura do acesso, do clic, então é tudo em nome da audiência. É raro ver um veículo que faz uma matéria ou uma resenha voltada com profundidade para aquele produto cultural, seja uma peça, um livro, um filme, um disco. Os cadernos de cultura hoje são muito mais cadernos de serviço e comportamento”, critica.

Extra Classe – Você nasceu em Porto Alegre em 1975 e migrou para São Paulo em 2002. Foi um caminho natural ou uma necessidade profissional? Como isso aconteceu?

Dirceu Alves Jr. – Ser jornalista sempre foi o meu sonho profissional. Nem sei dizer como começou porque era algo distante do meu universo familiar e eu não conhecia jornalistas – exceto aqueles que eu via na televisão e, com o tempo, comecei a ler em jornais e em revistas. Entrei na Famecos/PUC no primeiro semestre de 1993 e, em dezembro daquele ano, comecei a trabalhar na redação do jornal Zero Hora. Primeiro, como auxiliar de redação, uma espécie de office-boy interno, e, depois, como pesquisador do Banco de Dados. Lógico que sempre tinha aquela ideia de São Paulo como a terra das oportunidades, um mercado muito diversificado, onde todo mundo troca de emprego o tempo todo porque recebe propostas de outros veículos o tempo inteiro – essa realidade eu não cheguei a conhecer. Mas a coisa foi rolando na Zero Hora e fui me dando bem. Assim que me formei, menos de dois meses depois fui contratado pelo Segundo Caderno, e acho que construí uma bela história, cobrindo principalmente televisão, música e, com o tempo, um pouco mais de teatro. Era outra fase do jornalismo e da Zero Hora, que ainda ambicionava certa nacionalização. Os repórteres viajavam muito para fazer matérias em outros estados. De 1997 a 2001 eu vinha constantemente para o Rio e São Paulo, às vezes passava uma semana inteira fazendo matérias. Não ficava um mês sem viajar. Isso foi me fazendo ver que morar aqui era possível, que a vida poderia ser legal, conheci gente e, ao mesmo tempo, comecei a ver que minhas perspectivas na Zero Hora começavam a se esgotar. Então, acho que posso dizer que foi um caminho natural. Nestas vindas, comecei a sondar pessoas, tirei uma semana de férias para procurar emprego, entregar currículo nas redações – naquela época, as pessoas recebiam a gente. Em março de 2002, eu mudei para São Paulo a convite da IstoÉ Gente, que era uma revista de celebridades, diferente, publicavam muito perfil de artistas, uma editoria de cultura, dava muita matéria com músicos, atores e escritores. Fiquei lá cinco anos.

EC – Como se deu tua incursão pelo jornalismo cultural e pela crítica teatral?

Dirceu – Na verdade, a formação da minha bagagem cultural, fundamental para o tipo de jornalismo que escolhi fazer, começou sem que eu me desse conta, de uma forma muito natural. Meu pai trabalhava em uma empresa que era dona dos grandes cinemas de rua de Porto Alegre nos anos 1980 – Cacique, Scala, Avenida, Coral, Ritz, Astor, ABC – e eu entrava de graça em todos os cinemas. Além destes, em quase todos os outros, porque meu pai tinha uma carteirinha, a tal permanente. Como fui aquele garoto que era mais de casa que da rua, eu também via muita televisão – novelas – e ouvia muita música, tanto no rádio como em discos. O cinema me levou para a rua, lá pelos 13 anos, descobri que também poderia ir ao teatro. Os grandes atores daquela época faziam novelas, e eu comecei a ir ao teatro para vê-los pessoalmente. Enchia o saco da minha mãe e ela me levava. Os ingressos das galerias do Theatro São Pedro não eram caros. Eram bem acessíveis. Assim, eu vi Fernanda Montenegro em Dona Doida, Paulo Autran em Solness, O Construtor, Nanini e Latorraca em O Mistério de Irma Vap, as peças do Gerald Thomas, as comédias do Juca de Oliveira, fui formando a minha bagagem sem me dar conta, sabe? E vejo o quanto isso foi fundamental para a minha carreira mais tarde. Então, já que eu queria ser jornalista, não restava dúvida de que trabalharia com o jornalismo cultural. Eu gostava do Segundo Caderno, da Revista ZH, via o Metrópolis da TV Cultura, as entrevistas da Tânia Carvalho no Corpo e Alma, lia o Última Cena e o Multiarte, era isso que eu queria fazer e meti na cabeça… Só precisava entrar na faculdade de jornalismo para me formar e trabalhar com isso.

EC – Nos últimos anos, vimos o espaço destinado ao jornalismo cultural ser reduzido drasticamente nos principais jornais do RS. No que diz respeito à crítica teatral, temos apenas um jornal que mantém uma coluna semanal, assinada por Antonio Hohlfeldt. Como você analisa o espaço dado à crítica teatral na imprensa brasileira

Dirceu – A crítica teatral não existe mais na imprensa brasileira. Existe um grupo de profissionais, cada vez menor, que luta para exercer uma crítica teatral no espaço em que se torna possível. O jornalismo inteiro perdeu espaço e essa é uma discussão sem fim, e, na minha opinião, a culpa disso não é só da internet. Os empresários de comunicação não souberam entender a internet e ver no que poderiam se diferenciar dela para continuar crescendo. Todo mundo quis imitar a internet, reduzindo texto, ampliando fotos, e o impresso começou a perder relevância. Mas, voltando à crítica, a crítica é um esforço pessoal, e, por isso, toda hora aparecem jornalistas que se intitulam críticos, mas daqui a pouco eles desaparecem. As pessoas desistem, não aguentam. É um trabalho que te exige muito! Muito estudo, muita atenção. Você precisa ver muitas peças para falar bem sobre aquilo que você quer falar e, para isso, você não tem noites livres nem aos fins de semana ou feriados. Falo em uma agenda como a de São Paulo, ok?

EC – Como era essa agenda?

Dirceu – Nos 13 anos em que trabalhei como crítico de teatro da Veja SP, eu via pelo menos quatro peças por semana, além de dar o expediente na redação durante o dia. Foram mais de 200 peças por ano. E isso respinga na tua vida em todos os campos, inclusive no campo pessoal. Por isso, é preciso muita seriedade para exercer a crítica e o jornalismo cultural. E também maturidade e bom senso para lidar com as vaidades e as afetações da classe artística porque, na maioria, os artistas não aceitam observações ou restrições em relação aos seus trabalhos. No caso de uma crítica negativa, então, você facilmente se torna um inimigo. É preciso persistência e maturidade. A crítica teatral é a mais difícil de todas. Porque se você escreve, por exemplo, sobre cinema, dificilmente vai cruzar com os atores ou diretores. Eu, aqui, cruzo o tempo todo com eles (atores de teatro) em bares, restaurantes e até no supermercado ou nas outras peças. Para terminar, eu acho que o espaço reduzido da crítica também se deve ao fato de que os editores e diretores de jornais e revistas não gostam e não entendem nada de teatro, então, eles consideram esse espaço irrelevante.

Foto: Leo Martins/ Divulgação

“A principal responsabilidade de um crítico na hora de analisar um espetáculo é mostrar ao leitor que pode valer a pena ou não ele sair de casa para assistir ao espetáculo”

Foto: Leo Martins/ Divulgação

EC – Para além da crítica teatral, como você avalia o espaço dado ao jornalismo cultural na imprensa escrita nacional?

Dirceu – Acho que é a mesma coisa. O jornalismo cultural, aquele que conhecemos até o começo dos anos 2000, não existe mais. A internet criou a cultura do acesso, do clic, então é tudo em nome da audiência. É raro ver um veículo que faz uma matéria ou uma resenha voltada com profundidade para aquele produto cultural, seja uma peça, um livro, um filme, um disco. Os cadernos de cultura hoje são muito mais cadernos de serviço e comportamento e, em meio a tantas pautas, também disputamos espaço com gastronomia e turismo, por exemplo, que antes eram tratados em outras editorias ou publicações. O meu desejo de ser jornalista e a minha própria formação vem daquelas longas matérias do Estadão, de O Globo e até da própria ZH, entrevistas imensas com os artistas, pingue-pongues em que se falava de arte, de política, de religião e de vida pessoal também – que é algo muito importante para se conhecer um artista e entender o seu trabalho. Hoje, a gente tenta fazer milagres em textos cada vez menores. Confesso que, às vezes, acho que consigo.

EC – A crítica teatral contribui tanto para o registro histórico da atuação de artistas e de montagens como para a formação do público. Nesse sentido, na tua opinião, qual a responsabilidade do crítico ao analisar um espetáculo?

Dirceu – Acho que essa é uma questão muito importante. A principal responsabilidade de um crítico na hora de analisar um espetáculo é mostrar ao leitor que pode valer a pena ou não ele sair de casa para assistir ao espetáculo. Claro que existe a grande importância do registro histórico, da análise daquela produção no contexto social e político da época, da relevância daquele trabalho na carreira do diretor ou do ator, mas, fundamentalmente, a crítica precisa dialogar minimamente com o público para colaborar na formação de plateia. Acho que o jornalismo é muito importante na formação de um crítico porque lemos por aí muitas análises excessivamente teóricas e acadêmicas que podem dialogar com os artistas e a equipe criadora, massagear bem o ego de todos, mas não alcançam o leitor que está em busca de uma peça para assistir nos próximos dias.

EC – Você tem acompanhado alguns Festivais de Teatro pelo Brasil. Podes falar um pouco da tua percepção destes eventos? Como levar cada vez mais espetáculos para o público do interior do país?

Dirceu – Creio que a função de um festival se divide em dois polos – mostrar o novo, antecipar tendências, trazer a novidade, mas também conservar a fidelidade de um público que gosta de teatro e quer ver produções de qualidade peneiradas entre tantas. Este é um exercício de responsabilidade e humildade que precisa sempre ser feito pelas curadorias. Está cada vez mais difícil um espetáculo viajar, então os festivais se tornaram chances importantíssimas de colocar as produções na estrada. Penso que o Festival de Curitiba dosa muito bem isso, com uma programação que vai do experimental até as comédias mais digestivas, por exemplo, mas sempre guiada pela qualidade de direção, texto e elenco. Eu acho que os festivais devem perseguir essa formação de público, entendendo o que o público quer ver e o que ele pode ou gostaria de ver. Não adianta você determinar que tal trabalho de um diretor europeu de vanguarda é fundamental para a grade do seu festival, gastar fortunas com a vinda dele e esse trabalho não se comunicar em nada com as pessoas daquela cidade ou, no máximo, atingir 100 ou 200 pessoas. Eu sou a favor de todo tipo de experimentação, mas acho que sempre deve existir uma preocupação, nem que seja mínima, com a comunicação. É aquele papo: por que e para quem estou fazendo isso? Se for só para você, alguma coisa está errada.

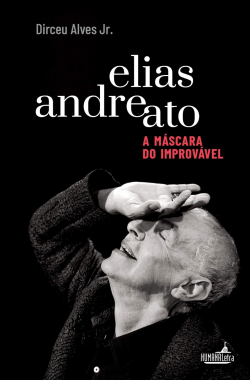

Capa: Reprodução Capa: Reprodução

EC – Você é autor de livros que tratam de figuras importantes da cena nacional, um sobre Elias Andreato (A máscara do improvável, Humana Letra, 2019, 192 p.) e outro sobre Sérgio Mamberti (Sérgio Mamberti: Senhor do meu tempo, Sesc, 2021, 388p.) Foram convites ou iniciativas próprias? Como se deu o processo de pesquisa e de escrita das obras?

Dirceu – Os dois livros foram iniciativas minhas, que surgiram em um momento em que eu estava disposto a me testar e buscar novos caminhos profissionais. O meu grande barato sempre foi fazer perfil, tentar entender aquela história de quem é esse homem ou essa mulher por trás desses artistas e como as suas vivências interferem na sua obra. Fazia muito tempo que eu quebrava a cabeça para entender quem seria esse personagem, o quanto ele seria interessante para os outros e os motivos que o fariam abrir a sua vida para mim. O curioso é que eu não tinha a menor proximidade nem com o Elias Andreato e nem com o Sérgio Mamberti até o começo dos trabalhos. Eu os conhecia de vista, claro, já tinha feito entrevistas rápidas, assistia aos seus trabalhos. Quando a gente se cruzava por aí era nada mais que um aceno ou um “boa noite”. Um dia, eu fui fazer uma entrevista com o Elias para a Veja São Paulo, a primeira vez que conversei com ele pessoalmente e com calma. Fiquei encantado com a trajetória incomum dele, de um garoto muito pobre, que começou muito por baixo no teatro e foi se profissionalizando e ganhando reconhecimento graças ao seu empenho e ao seu talento. Achei isso muito raro num meio em que vejo muita gente bem-nascida e cheia de oportunidades. Foi difícil convencê-lo de que a sua vida daria um livro, levei um bom tempo, mas acho que ele não se arrependeu e ficou muito feliz com o resultado. O Elias só leu o livro pronto, às vésperas de ir para a gráfica, e aprovou integralmente.

EC – E o Mamberti? Capa: Reprodução Capa: Reprodução

EC – Como avalia as políticas públicas do país destinadas ao fomento e produção teatral?

Dirceu – É uma questão delicada porque o subsídio público é fundamental para se fazer arte. Na maior parte dos casos, é muito difícil se sustentar e ainda mais ter lucro com a arte, então é preciso que o Estado fomente de alguma forma essa produção. A gente vem de um momento em que muita coisa foi destruída, então é preciso paciência para ter uma reparação. Eu só acho que os artistas e produtores devem permanentemente pensar em um diálogo possível com o público para não ficarem tão dependentes do Estado e, depois de suas produções subsidiadas e alavancadas, procurarem meios de se manterem e se sustentarem de uma forma mais independente. Sei que em muitos casos isso não é possível, mas seria uma forma da cultura estar preparada minimamente para enfrentar, inclusive, tempos de negação e boicote, como foi o governo Bolsonaro.

EC – Na perspectiva de um jornalista cultural, qual o cenário de trabalho ideal para os profissionais das artes e da cultura em um país tão diverso como o nosso?

Dirceu – Seria um cenário em que todos estivessem abertos para o diálogo e com a consciência de que todos estão trabalhando juntos em uma cadeia em que o jornalismo cultural só existe se ele for interessante para mim e para você. Nada é pessoal, ninguém quer atacar ninguém, dar uma entrevista é uma forma de trabalho do mesmo jeito que fazer uma entrevista, então estamos todos no mesmo barco e precisamos escutar as mais diferentes vozes possíveis para sermos ouvidos.