Katy Hessel reconta a história da arte sem os homens

Foto: Lily Bertrand-Webb/Divulgação

O best seller provocativo de Katy Hessel, A história da arte sem os homens chega ao Brasil com atualizações sobre artistas nacionais

Foto: Lily Bertrand-Webb/Divulgação

Na infância, Katy Hessel costumava folhear o clássico A História da Arte, de Ernst Gombrich (1909-2001) e algo chamava a atenção da, hoje, historiadora de arte, curadora e apresentadora de podcasts e documentários da BBC. Era como se mulheres não existissem no mundo das artes, além do papel de musas inspiradoras de virtuosos artistas.

Não era para menos. Lançada em 1950, a obra de Gombrich, que ainda é considerada uma das mais influentes e acessíveis sobre história da arte, só passou a registrar uma mulher artista em sua 16ª edição, em 1995, a gravadora e escultora alemã, Käthe Kollwitz (1867-1945).

Isso motivou a jovem Katy, então com 26 anos, a se dedicar a uma pesquisa que colocou figuras femininas – entre elas as brasileiras Tarsila do Amaral, Anita Malfati e Lygia Clark – como protagonistas da evolução das artes plásticas no mundo.

Lançado pela Penguin Group em 2022, o livro The Story of Art without Men (A História da Arte sem os Homens), com um recorte de tempo que vem do Renascimento até 2020, entrou rapidamente na lista best-seller do londrino Sunday Times e do novaiorquino, New York Times.

A obra de Hessel chegou ao Brasil em setembro pela Rosa dos Tempos, editora do Grupo Record. A versão nacional de A História da Arte sem os Homens trás novidades que deverão figurar nas próximas edições internacionais.

Além da inclusão da escultora, desenhista, gravurista, pintora, escritora e musicista mineira, Maria Martins, um capítulo dedicado a repercussão da primeira edição em língua inglesa que levou Hessel a debates nos quatro continentes.

Nele, a autora discorre sobre os desafios de quebrar as barreiras construídas pela visão masculina e ocidental da arte, privilegiando as diversidades artísticas e culturais ao redor do mundo.

Foto: Divulgação/Rosa dos Ventos Foto: Divulgação/Rosa dos Ventos

Katy Hessel – Foi pelo fato de que “a história da arte”, como nos foi contada, é a “história da arte sem mulheres”. É importante questionar o que nos foi transmitido e perguntar: este livro está nos mostrando uma visão limitada da história ou está nos contando tudo? Eu quis escrever um livro que corrigisse essa falha; para que as pessoas questionassem os desequilíbrios de gênero em outros contextos, ao mesmo tempo que apresentasse tantas artistas maravilhosas.

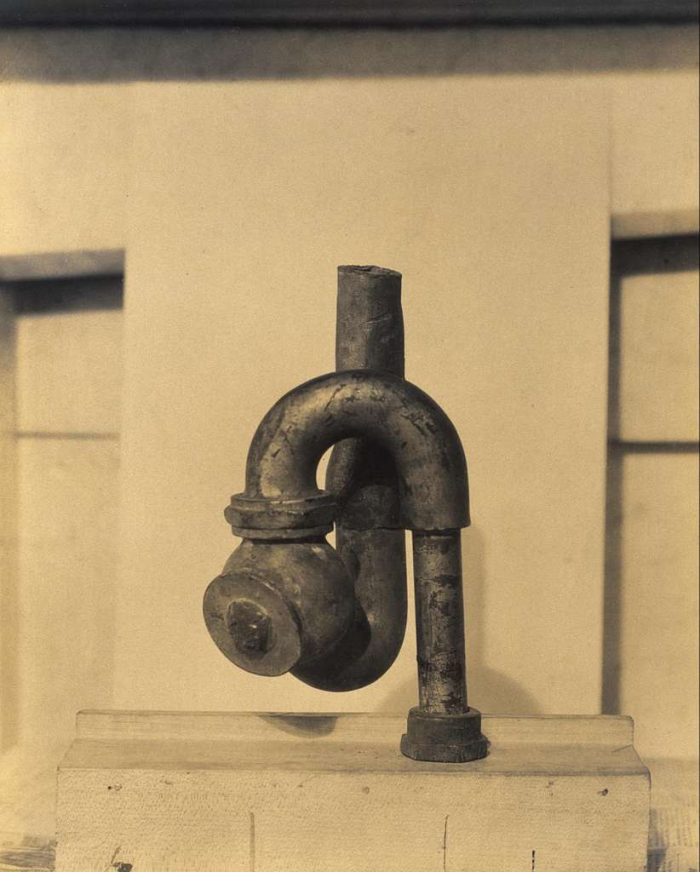

EC – Na história oficial, Marcel Duchamp é o introdutor do conceito “ready made” (objet trouvé), mas você apresenta registros de que baronesa Elsa Von Freytag-Loringhoven (1874-1927) pode ter criado o conceito muito antes. Como é que é essa história?

Katy – Foi ele (Duchamp) quem cunhou o termo que mais tarde seria utilizado na história da arte, mas há quem afirme que ele foi, na verdade, precedido por ela que fez experiências com objets trouvés (achados e perdidos) e assemblages (montagens). Segundo sua amiga Jane Heap, editora da Little Review (revista literária inglesa que publicou James Joyce, Ezra Pound e T.S. Eliot), ela era “a única pessoa viva em todo o mundo que veste Dadá, ama Dadá, vive Dadá”.

EC – Do movimento dadaísta temos o icônico mictório (A Fonte), de Duchamp. Uma das obras de arte mais famosas, para alguns, um ícone da arte do século 20, que ajudou a impulsionar a arte moderna.

Katy – Essa foi a maior afronta. Depois que esse ready made que foi assinado sob o pseudônimo de “R. Mutt” ter sido escandalosamente rejeitado pela Sociedade de Artistas Independentes, uma organização que se orgulhava de seu progressismo, Duchamp escreveu uma carta bastante reveladora a sua irmã Suzanne: “Uma de minhas amigas, sob o pseudônimo masculino Richard Mutt (ou R. Mutt), enviou um mictório de porcelana como escultura”. Apesar da rejeição, o objeto foi fotografado por Alfred Stieglitz, que também declarou que a autora daquela obra radical era uma mulher.

EC – A Baronesa?

Katy – Uma pista que sugere a possibilidade de quem apresentou a obra ter sido a Baronesa, são os detalhes fornecidos pelo próprio Duchamp, sobre a forma como obteve o mictório. São detalhes nebulosos. Ele afirmou que a peça era da “IL Mott Iron Works” , mas descobriu-se que essa empresa não tinha nenhum registro do produto. Vou deixar que as pessoas decidam. Pessoalmente, considero a exclusão da Baronesa da história da arte terrivelmente injusta, sobretudo se considerarmos que ela já fazia junk sculptures antes de Duchamp. Não à toa que ela o chamava de “Marcel Dushit” (trocadilho jocoso.

Foto: Joana Rangel/duchamp, MAM, SP/ CC4.0

Uma pista que sugere a possibilidade de quem apresentou a obra (A Fonte) ter sido a Baronesa Elsa Von Freytag-Loringhoven são os detalhes fornecidos pelo próprio Duchamp sobre a forma como obteve o mictório

Foto: Joana Rangel/duchamp, MAM, SP/ CC4.0

EC – Você falou em maior afronta. Tiveram outras?

Katy – Em 1917, um pouco antes de A Fonte, em colaboração com o artista Morton Livingston Schamberg, ela criou Deus, um sifão de metal, que antes era, erroneamente, atribuído apenas a Schamberg. (Deus é considerado por críticos um exemplo do espírito inovador e do diálogo entre os artistas do início do século 20).

EC – Fale mais sobre a Baronesa.

Katy – O fato verdadeiramente trágico é que a Baronesa nunca recebeu um reconhecimento em vida. Em 1922, estava sem um tostão e em péssimas condições. Detestava os Estados Unidos e, retornando a uma Berlim ainda mais turbulenta, foi acometida por depressão e passou a viver nas ruas. Em 1926, foi para Paris, onde morreu apenas um ano depois. Alguns dizem que se suicidou.

Foto: Museu de Belas Artes de Houston | Morton Schamberg - Baroness Elsa Von Freytag-Loringhoven | God |

Em 1917, em colaboração com o artista Morton Livingston Schamberg, a Baronesa criou a obra Deus (God)

Foto: Museu de Belas Artes de Houston | Morton Schamberg - Baroness Elsa Von Freytag-Loringhoven | God |

EC – Há que afirme que muitas das obras de Rodin são na verdade de Camille Claudel. Qual a sua visão?

Hessel – Primeiramente, Rodin não esculpiu uma única peça de mármore em sua vida. Ele tinha um ateliê com assistentes que trabalhavam em projetos específicos. Camille Claudel foi uma dessas assistentes, especialmente no projeto “Porta do Inferno”. Claudel e Rodin se influenciaram mutuamente de forma intensa e eu acredito que de forma igual, mas a história frequentemente a colocou na sombra dele, o que é muito injusto. Especialmente quando sabemos do que ela era capaz – esculpir alguns dos mármores mais ambiciosos, íntimos e maravilhosamente detalhados da história.

EC – Você falou da Porta do Inferno, de Rodin. Talvez, depois de O Pensador, a obra mais icônica dele. Mas, vamos falar um pouco mais do trabalho de Camille Claudel?

Katy – Sim, em vez de focarmos nas obras dele, vamos falar de esculturas dela, como A Valsa ou A Idade Madura. O curador Emerson Bowyer (do Art Institute of Chicago) disse, sobre A Idade Madura, em meu podcast na semana passada: “É impossível ficar diante dessa obra e não se emocionar. As figuras são modeladas de maneira expressionista e sublime. Olhe para as mãos das figuras: é possível entender por que Rodin a tinha modelando mãos em seu ateliê, pois ela consegue extrair toda a carga emocional com apenas alguns dedos juntos. Essa era sua grande habilidade, a forma como ela usava o gesto para fins tão poderosos. E o completo desespero e angústia do abandono das três mãos que já se tocaram, mas nunca mais se tocarão. Há essa vasta e insuperável distância, coberta por poucos centímetros na própria escultura.

Foto: Domínio Público

Camille Claudel, A idade madura (L’Âge mûr, 1899)

Foto: Domínio Público

EC – Uma estatística apurada há alguns anos no Museu de Arte de São Paulo (MASP), registrava que apenas 6% dos artistas eram mulheres. Por outro lado, 60% dos nus, femininos. Isto se repete fora do Brasil?

Katy – É triste que isso pareça ser uma estatística mundial. Em Londres, a coleção da National Gallery possui apenas 1% de artistas mulheres; na Royal Academy, também em Londres, que está aberta desde 1768, apenas uma mulher teve uma exposição solo em suas principais galerias, Marina Abramovic. E foi recentemente, agora, em 2023. Os museus precisam melhorar na questão do desequilíbrio de gênero der uma forma consciente e séria. Se você não está vendo a história da arte por uma ampla gama de pessoas, então você não está vendo a sociedade como um todo.

EC – Parafraseado a provocação do grupo de ativistas feministas Guerrilla Girls, “as mulheres precisam estar nuas para entrar em um museu de arte”?

Katy – Exatamente. As estatísticas comprovam isso. Precisamos questionar o que estamos observando e nos perguntar onde estão as mulheres e como elas são representadas? Como disse, apenas 1% da coleção da National Gallery, em Londres, é composta por artistas mulheres. Isso não é a história da arte. É a história do patriarcado. Precisamos garantir que estamos celebrando uma ampla diversidade de artistas, do contrário, não estamos vendo a sociedade em sua totalidade.

EC – Falando em Guerrilla Girls, o movimento é citado em seu livro. Qual a sua visão sobre ele?

Hessel – Sinto-me muito inspirada por elas. Adoro como elas trazem diversão e humor ao seu trabalho, além de muita inteligência. Acho a abordagem delas brilhante: slogans ousados, acessíveis e fáceis de ler. Elas fizeram e fazem muito pela história da arte.

EC – As brasileiras Tarsila do Amaral, Anita Malfati e a Ligya Clark já estavam presentes na edição em língua inglesa de o A História da Arte Sem os Homens. Para a nova edição publicada no Brasil, você incluiu a escultora Maria Martins (1894-1973). Você não a conhecia? Por que ela entra agora?

Katy – Sim, ela é nova para mim. Fiquei muito empolgada ao conhecer seu trabalho. Contemporânea de Frida Kahlo, ela também fundiu tradições de seu país natal com classicismo, mitos bíblicos, cultura indígena amazônica e afro-brasileira. Como suas contemporâneas surrealistas, o potencial de transformação imaginativa, física e criativa permanece no cerne de suas obras, talvez indicando um amanhecer em que uma cultura patriarcal não seja mais dominante. Nos Estados Unidos, suas esculturas chamaram a atenção de surrealistas que haviam emigrado da Europa. (André) Breton, fascinado pelo trabalho dela. Considerava que ela não devia “nada à escultura do passado ou do presente”. (escritor, poeta e teórico do surrealismo francês – 1896/1966)

Foto: Reprodução

Maria Martins em seu ateliê em Paris nos anos 1950 com algumas de suas esculturas. Da esq. p/ dir. O Impossível (uma das mais famosas), However, Pourquoi toujours e Saudade.

Foto: Reprodução

EC – Você já esteve alguma vez ao Brasil?

Katy – Já estive no Brasil, no Rio de Janeiro, mas não cheguei a ir a São Paulo. É meu sonho conhecer o MASP e todos os prédios projetados por Lina Bo Bardi. Ela é uma heroína para mim e aparece também no meu livro. Espero que no futuro eu possa escrever muitos mais edições do livro e dobrar o tamanho dele. Existem tantas artistas incríveis que descobri desde que o escrevi.

Foto: Lily Bertrand-Webb/Divulgação Foto: Lily Bertrand-Webb/Divulgação

Katy – É uma ótima pergunta. Os livros de história da arte costumam favorecer um “tipo” específico de arte, quando, na verdade, ela está ao nosso redor. Desde as roupas que usamos até os prédios onde estamos.

EC – Por que Lina Bo Bardi é uma heroína para você?

Katy – Porque ela criou uma linguagem modernista tão forte que transformou a forma como as pessoas interagem não apenas com os prédios, mas também com a arte. Seu design no MASP é um dos layouts mais inovadores para galerias de arte que eu já vi. Embora nunca tenha visto pessoalmente, tive a sorte de visitar a Bienal de Veneza este ano, onde Adriano Pedrosa recriou lá o layout do MASP.

EC – Entre as artistas brasileiras que citei, quem lhe a agrada mais e por quê?

Katy – É uma pergunta difícil! Mas acho que Tarsila continua sendo fascinante por ter aberto caminho para uma nova linguagem da arte brasileira já na década de 1920. Ela constantemente mudava seu estilo e trouxe muitas referências diferentes. Ela é verdadeiramente uma artista modernista. Mas, então, Lygia Clark expandiu essa ideia de “modernismo” e trouxe novas ideias, formas e interações.

EC – Na versão brasileira, você relata a repercussão do The Story of Art without Men. Nele, você diz que o livro poderia ser mais amplo e plural e admite que ele segue uma estrutura “masculina,” centrada na arte ocidental, começando no Renascimento. Qual a alternativa

Katy – Exatamente! Qual é a alternativa? É isso que quero perguntar. Este livro é uma conversa contínua em andamento. Tenho 30 anos e o escrevi quando tinha 26. Então, já aprendi tanto! Como podemos desconstruir essas estruturas ocidentais que estão tão enraizadas em nossa sociedade? Estou empolgada com o futuro e com a sede das pessoas por esse tema que só vai crescer.

EC – Há previsão sua de vinda ao Brasil e, quem sabe, uma visita ao MASP e outros de nossos importantes museus de arte?

Katy – No momento, não, mas espero que em 2025.