O espetáculo da violência

Ela está lá, estampada nos jornais. Vira manchete de televisão, diverte os espectadores de programas de auditório, é tratada com uma espantosa banalidade. Os jovens são o alvo e o veículo por onde a sociedade exerce seus rituais de brutalidade. Especialistas ouvidos pelo Extra Classe observam que a agressividade é usada pelos adolescentes como forma de conquistar visibilidade social. Nos arquivos oficiais, os garotos das periferias urbanas é que constituem a maioria dos infratores. Mas a violência está em todas as classes, em todas as idades, se espalha rapidamente. O que há com a sociedade e suas instituições?

Ela está lá, estampada nos jornais. Vira manchete de televisão, diverte os espectadores de programas de auditório, é tratada com uma espantosa banalidade. Os jovens são o alvo e o veículo por onde a sociedade exerce seus rituais de brutalidade. Especialistas ouvidos pelo Extra Classe observam que a agressividade é usada pelos adolescentes como forma de conquistar visibilidade social. Nos arquivos oficiais, os garotos das periferias urbanas é que constituem a maioria dos infratores. Mas a violência está em todas as classes, em todas as idades, se espalha rapidamente. O que há com a sociedade e suas instituições?

“Acertei uma bala no cara. Disparei no susto. Um deles gritou, me assustei e dei o tiro. Era a primeira vez. Fiquei apavorado, caminhando de um lado para outro.”

Faz dois anos. O autor do crime narrado acima em primeira pessoa – L.R., 19 anos – tinha 17 quando matou um rapaz quase da mesma idade de quem roubou o carro. O motivo do latrocínio: ele e seus parceiros não tinham dinheiro para ir ao som. L.R. cumpre pena em regime fechado na Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor), junto com C.A., que tinha dez anos quando arrombou o primeiro carro, e C.H., que assaltou uma lotérica à mão armada aos 15 anos. A história desses jovens seria espetacular na televisão, mas na vida real é uma desgraça. Certas situações escandalizam até mesmo os especialistas, que lidam com a violência na rotina do trabalho.

“Conversei com um menino de 12 anos em Caxias do Sul. Ele foi pego em flagrante com uma arma. Era bem pequenininho, uma criança entrando em uma cela de isolamento. Ele tinha roubado uma bicicleta para trocar pela arma. Para o garoto, isso significava virar adulto, seu projeto de vida era entrar para o mundo do crime. Os olhos brilhavam, ele havia dado um passo importante na carreira. Eu dizia que não via nenhuma vantagem em entrar no mundo do crime, mas ele respondia que era isso que ele queria.”

A história foi presenciada por ninguém menos que a presidente da Febem, doutora em Psicologia pela USP (Universidade de São Paulo), que há três meses convive diariamente com mais de 500 crianças consideradas infratoras. Carmem Oliveira está chocada com os registros que tem encontrado diariamente, mas não é a única. Profissionais como ela percebem que o fenômeno da violência na juventude aponta um dedo acusador para a cara da sociedade e suas instituições.

“Temos a obrigação de pensar o que está acontecendo com o nosso sistema normativo. Não me refiro ao código penal, civil, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas às regras sociais universais. O que vemos é a dissociação entre o discurso e a prática, entre as explicações racionais e as atitudes afetivas”, pondera o indignado juiz Leoberto Brancher, da 3ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Ele acusa: “a sociedade deixa que a violência cresça ao permitir o gozo da transgressão”.

Brancher reconhece que só a Justiça não é capaz de fazer frente à violência, que merece a atenção também de sociólogos e psicólogos. “O Direito se debruça sobre os fatos consumados, por isso sempre faz uma leitura atrasada. Os juízes podem ser comparados a médicos especialistas em atestado de óbito”, diz o jurista.

Uma pesquisa feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgada em março traz dados alarmantes sobre a criminalidade no país. A violência é a maior causa para a morte de jovens. Entre os 15 e 29 anos, a proporção de homicídios no país é de 43 para cada 100 mil habitantes ao ano, 27 dos quais cometidos com arma de fogo. No Rio de Janeiro, são 114 assassinatos na mesma faixa etária e universo populacional.

Os índices da região sul são menores, mas nem por isso menos alarmantes: 23 mortes para cada 100 mil pessoas. Fazendo as contas pela população gaúcha, chega-se ao assombroso índice de cerca de 2 mil jovens mortos a cada ano no estado de forma violenta. Carmem Oliveira, no entanto, diz que há uma certa mistificação da periculosidade dos delitos na adolescência. Uma pesquisa realizada há três anos entre os 550 adolescentes atendidos na área infracional da Febem mostrou que 57% dos casos são contra o patrimônio e não contra a vida.

Carmem explica que o jovem que desce o morro quer ser incluído na sociedade. Como não é aceito, acaba marcando sua presença com a violência. “Ele se insere no interior da vida urbana, que tenta jogá-lo para o outro lado da cidade, como pode”, analisa Carmem. Ela constata, ainda, que a violência passou a ser um espetáculo. “Não basta mais apenas o jovem de uma gangue ser violento. Ele quer notoriedade para esse fato, quer que isso gere repercussão”.

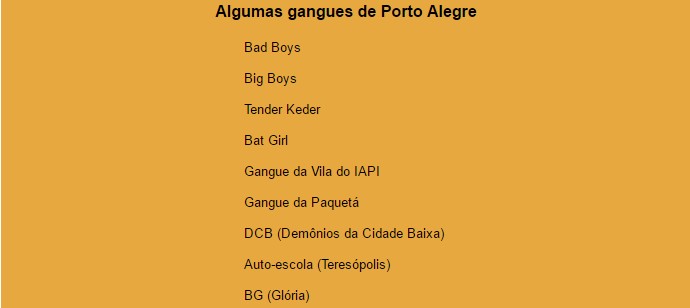

É difícil descrever o cotidiano de uma gangue, mas elas existem. Só em Porto Alegre, os especialistas contam mais de uma dezena de grupos organizados de jovens que se enfrentam freqüentemente nas ruas da capital. A DCB (Demônios da Cidade Baixa, um bairro de Porto Alegre) é a maior delas, com 89 integrantes. A maioria têm entre 14 e 16 anos. Quando eles saem pelas ruas para “badernar”, é melhor sair da frente.

O arrastão é uma prática comum desses grupos. Os integrantes se apropriam de tênis, bonés, camisetas, roupas que depois vão vestir nas festas onde a briga também é um prato certo. Quem reagir, apanha. Algumas vezes, morre. No mês passado, duas gangues se engalfinharam na zona sul da capital e provocaram a morte de um jovem de 18 anos. A lei da gangue é a de um por todos e todos por um. Ou seja, se um rouba, todos roubam. Se um mata, todos matam.

Nessa contradição entre os valores assumidos formalmente pela sociedade e a realidade objetiva, um dos primeiros suspeitos é a mídia. Os meios de comunicação banalizaram a violência como espetáculo cotidiano e realimentaram uma lógica perversa de inserção dos excluídos pelo show das tragédias. “O entretenimento tomou o lugar da informação e a própria notícia é tratada como entretenimento na televisão”, analisa a professora de Comunicação Christa Berger, da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Para ela, a informação jornalística virou “folclore” em programas de auditório como o de Carlos Massa, o popular Ratinho. E levou de roldão os próprios noticiários, que procuram se aproximar do perfil destes programas sob o pretexto de atrair espectadores.

O trabalho não compensa

A psiquiatra Elizabeth da Costa Carvalho, especialista em análise de processos judiciais envolvendo adolescentes infratores, fica estarrecida com o perfil psicológico das crianças que passam pelas suas mãos. “Predominantemente pobres, eles são inseguros, perturbados, têm baixa auto-estima. Sentem-se humilhados, inferiores e sofrem carência de necessidades básicas e imediatas. Desde a infância negam suas frustrações, porque dispõem de precária noção de si próprios.” Ela vai adiante na descrição crua que faz dos fatos: “a maioria têm famílias doentes ou desestruturadas. A falta da figura paterna é uma constante e isso compromete o amadurecimento do adolescente. Quando há a presença do pai, em geral é fraco. Ele mesmo precisa dos cuidados da mulher”.

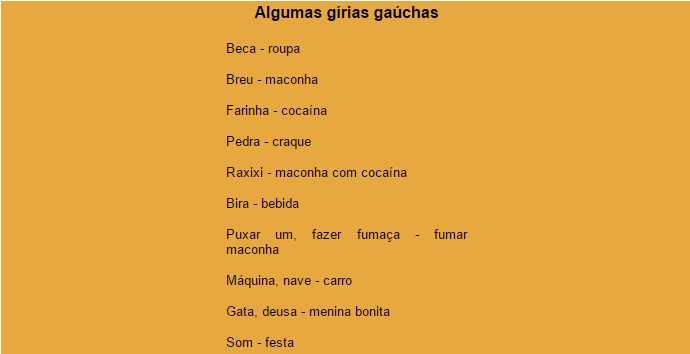

Os menores que chegam na Febem são os pobres. Cerca de 80% têm renda familiar de até dois salários mínimos e menos de 5% carteira de trabalho assinada. A maioria têm entre 16 e 18 anos e menos de 10% freqüentam a escola. Mais: 85% são usuários de drogas. A pedagoga Marilene Fonseca, da equipe de acompanhamento da 3ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude, observa que em 99% dos casos envolvendo adolescentes está presente o uso de drogas. Junto com outros nove técnicos – sociólogos, psicólogos e assistentes sociais – ela atende 798 processos.

Se engana quem acredita que jovens das classes média e alta não utilizam a violência como forma de inclusão social. Para além das estatísticas, a agressividade atormenta os pais que se revezam pelas madrugadas, buscando e levando os filhos nas danceterias e casas noturnas. No verão, em pleno centro de Capão da Canoa, uma estudante de 17 anos foi assassinada com um tiro quando passeava de mãos dadas com o namorado. Um jovem de 18 anos assumiu o crime. O motivo do crime, que não seria suficiente nem para uma troca de sopapos: uma desavença pública com o namorado da vítima.

“Pais ausentes sentem-se culpados e tornam-se omissos para redimir a culpa. Os filhos ignoram limites, tornam-se arrogantes e, às vezes, rapidamente passam da transgressão leve para atos violentos, como o roubo ou o homicídio”, analisa o juiz Leoberto Brancher. Ele relata o caso recente de uma menina de 13 anos, de classe média alta, que foi presa pelo roubo de um batom e um tênis, depois de participar de um arrastão, também no litoral gaúcho.

No Brasil, mais de 20 mil jovens de 12 a 20 anos cumprem penas por terem cometido algum tipo de infração, as chamadas “medidas sócio-educativas”. A maioria, cerca de 18 mil, são do sexo masculino. O Rio Grande do Sul está em segundo lugar no país em número de adolescentes presos, com 511 internos (São Paulo tem 2.090). Deste contingente, 105 vêm de famílias com renda menor que um salário mínimo, enquanto 122 são de famílias que ganhavam entre um e dois salários.

“Tratar só da criminalidade grave é enfrentar o dragão e deixar os ovos chocando”, argumenta Brancher. Ele diz que outros atos de violência ou desordem precedem a criminalidade, mas que são tolerados em função da urgência dos atos considerados “mais graves”. Quando grupos de jovens andam pelas ruas em conduta provocativa ou danificando telefones, por exemplo, nada acontece. Embora essas infrações sejam definidas no artigo 165 do Código Penal (que trata da perturbação do sossego ou da ordem pública) e no artigo 163 do Código Penal (que trata do dano ao patrimônio público).

Por isso o juiz condena a “gestão em pirâmide” do complexo organizacional do Sistema de Justiça. Isso inclui desde as polícias até o Ministério Público, passando pelas Defensorias, os advogados, o Poder Judiciário, o Sistema de Execução das Sanções e a própria Febem. “Sem uma gestão integrada, sem um procedimento estrategicamente estabelecido para enfrentar o problema, fica difícil prevenir a desordem, que é um prenúncio da violência”, resume. “A histórica cadeia Brigada Militar-Polícia Civil-Ministério Público-juiz-presídio é mais uma vingança estatal contra o infrator do que uma reparação ao mal causado”, defende.

Para a presidente da Febem, o desafio da instituição é justamente evitar que os internos saiam dali com o mesmo perfil com que entraram. “Temos de acelerar a escolarização. Estes adolescentes ficam menos de um ano conosco e precisamos dar respostas positivas”, sintetiza Carmem Oliveira. Ela conta que foi procurada pelo movimento hip hop (leia matéria na página 14), que está interessado em colaborar. “Eles apresentaram argumentos muito fortes. Disseram: somos da periferia, queremos resistir ao crime organizado e ao uso de drogas e podemos oferecer o que vocês chamam de medidas sócio-educativas”, relata a psicóloga.

Mas Carmem sabe que a tarefa é bem maior. “Dar lugar para esse jovem se expressar de forma não violenta é um desafio para a Febem”, diz ela, que também está estudando a possibilidade de cursos profissionalizantes capazes de gerar renda aos menores. “Mas não adianta o jovem fazer um curso de eletrônica e nunca mais mexer com isso”, esclarece.

O problema é que os grupos de jovens, as gangues, expressam exatamente uma crítica ao mundo do trabalho. Como a lógica da sociedade capitalista diz que o trabalho dignifica o homem, os adolescentes dizem o contrário. “As gangues nos dizem que o trabalho não compensa”, explica Carmem. Por isso eles apresentam uma nova forma de vagabundagem como resistência, já que o mundo do trabalho significa um homem desgastado física e psicologicamente no final do dia. “Na verdade, também há violência na lógica competitiva e brutalizadora do mercado de trabalho”, sustenta.

Mídia virou tribunal de pequenas causas

O professor e jornalista Antônio Fausto Neto, do Pós-Graduação em Comunicação da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) , descarta uma relação de causa e efeito entre a conduta da mídia e a violência. “Tudo que é da mídia vira espetáculo”, adverte. Ele pesquisa o papel dos meios de comunicação na produção de sentidos em fenômenos como a violência. Para Fausto Neto, não se pode afirmar que a mídia tenha o poder automático de incitar a violência. “Rigorosamente, a violência já existe no real”, assinala, lembrando que o tema é uma mercadoria que a imprensa sempre ofereceu.

A relação violência-meios de comunicação é um polêmica antiga e está longe de terminar. Porém, o professor admite que os veículos de comunicação fazem uma exposição exagerada da violência nos seus vários veículos, sejam eles informativos ou de diversão. “Mas não vejo a mídia como um simples reflexo do processo social. Ela tem as suas próprias estratégias pedagógicas e intervém, assim como as instituções políticas e econômicas”, diz. Fausto Neto afirma que isso somente revela a fragilidade das instituições no país, onde a mídia passa a absorver funções clássicas de Estado. “Os meios de comunicação realizam sua Justiça antes de instituições como a polícia. Nesta lógica de espetacularização e de audiência, os programas de auditório tornam-se uma espécie de tribunais de pequenas causas”, analisa.

Ele pondera que a mídia tem mesmo de trabalhar com os temas que estão na fronteira das instituições, mas reconhece que o desempenho de papéis de Estado pela mídia e a falta de qualquer tipo de controle social sobre sua produção ferem a democracia. Afinal, os meios não receberam nenhuma delegação formal da sociedade para isso. “A produção de informação obedece a uma lógica privada. As empresas são autônomas e cada uma tem o seu modelo, a sua leitura dos acontecimentos, independentemente de uma noção de verdade universal”, assinala o professor da Unisinos.

A sociedade, na sua opinião, tem de questionar o poder da mídia em estabelecer o que ele chama de “agenda social”. Ele atribui a fatores estruturais, políticos e comportamentais a ausência de mecanismos de controle da mídia. “Quando o conteúdo de um programa choca demais o assunto volta à tona, mas mesmo assim não são discutidas políticas de comunicação onde os usuários da informação tenham voz”, completa. Fausto Neto sublinha que nestes episódios sempre emerge o tema da censura. “Como se em um Estado democrático não fosse legítimo a sociedade dispor de controles das atividades da mídia”, argumenta.

FEBEM conta histórias de miséria e exclusão social e sonhos

Os internos da Febem aguardam os domingos com a ansiedade de qualquer criança. Mas, ao contrário dos meninos que têm uma casa, no caso deles a ansiedade é porque o dia de visitas é uma oportunidade de voltar ao lar. Mesmo sem sair da prisão. As segundas-feiras, ao contrário, são sempre tristes porque os pequenos gestos de afetividade do fim de semana se dissipam e a realidade se impõe.

Ao contrário do que a maioria imagina fora dos muros da instituição, boa parte dos mais de 500 internos sonha em arranjar um emprego e ter uma vida digna. Uma expectativa simples, mas difícil de ser realizada. Afinal, como reconhece a própria presidente da Fundação, “a Febem não é uma boa grife”.

L.R., por exemplo: tinha uma filha que morreu de pneumonia aos nove meses de idade. “Quando isto aconteceu, não queria saber de mais nada”, conta o garoto. Faz dois anos que ele está na Febem, depois de matar um adolescente em um assalto. “Comecei a achar que a vida não valia a pena e, então, passei a sair com amigos para assaltar. Num desses roubos, o cara reagiu e tivemos de matá-lo”, narra.

C.A., que também cumpre pena na Febem, é pai de uma menina de três meses. Ele nem viu a filha nascer porque está a sete meses internado na instituição. C.A. arrombava carros e casas. “A primeira vez nem sabia como era, quebrei o vidro e o alarme disparou. Saí correndo”, lembra. Os veículos roubados eram vendidos para uma quadrilha de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

ENTREVISTA/C.H. “Comprei roupa, tênis e um botijão de gás”

O menor C.H. está há mais de um ano na Febem. Aos 17, entrou por que matou um jovem de quem queria roubar o carro. A filha, de sete meses, o visita aos domingos junto com a mãe. Sem previsão de sair, espera o tempo passar. Como a maioria dos mais de 500 internos da Febem, C.H. é negro.

Extra Classe – Como foi seu primeiro assalto?

C.H – Eu andava sem dinheiro e resolvi assaltar uma lotérica. Dividi os R$ 8 mil do roubo com meus três parceiros, comprei roupa, tênis e um botijão de gás, que lá em casa não tinha”.

EC – Você nunca trabalhou?

C.H – Não.

EC – Você já matou?

C.H – Sim. Foi no início do ano passado, matei um guri de 18 anos. Durante um assalto, me virei, o cara apontava uma arma para mim, então atirei primeiro. Faz um ano e três meses que estou na aqui..

EC- – O seu pai e a sua mãe trabalham?

C.H – O pai está preso. A mãe trabalha numa firma de limpeza.

EC – Você tem irmãos?

C.H – Tenho dez.

EC – Você ajudava sua mãe?

C.H – Ela não aceita dinheiro de roubo. Mas quando eu comprava comida e deixava por lá, ela pegava.

EC – O que você quer fazer quando sair?

C.H – Quero cuidar da minha família e arranjar um emprego. Já sei até mexer em computador.

A vitrine das tensões sociais

Autoridade no assunto, 12 livros publicados (a maioria sobre o tema), a socióloga Glória Diógenes afirma que a juventude é a “vitrine das tensões sociais” neste final de século. “Temos de entender isso antes de reconstruirmos nossa visão”, desafia ela, professora na Universidade Federal do Ceará e estudiosa de gangues, galeras e movimento hip hop.

Na tese “Cartografias da cultura e da violência: gangues, galeras e o movimento hip hop”, a professora pesquisou os espaços de sociabilidade juvenil na periferia de Fortaleza. “A violência é um modo de ocupar o tempo e de fazer desse ato um momento de manifestação da existência do grupo”, diz. Ela enfrentou dificuldades. “Não temos mediadores fáceis. Eles se fecham em grupos de solidariedade”, revela a pesquisadora.

Glória diz que que os jovens procuram se reunir em grupos e gangues porque estão buscando um código rígido de identificação que a sociedade não dá. “Só existe na sociedade quem se faz ver. Aqueles que ficam na sombra não existem”, diz, citando a pensadora Hannah Arendt. Para ela, os jovens de periferia precisam de uma marca radical para serem vistos pelo mundo. “E a gangue é isso. Quem entra tem uma filiação, uma identidade neste modo avesso de instituição social”. Esse modo perverso, segundo ela, é uma maneira diferente deles se tornarem iguais aos jovens de classe média do mundo globalizado.

Além disso, Glória assinala que os jovens de gangues criam uma lei escrita em seus próprios corpos, com cicatrizes e tatuagens. “Nossos valores são insuficientes para dar conta de um mundo tão complexo. Descobri que a violência é um modo de instituição social do diferente. Um monstro que criamos”, reconhece. A socióloga diz que é preciso pensar outro modo de instituição e registro social.. “Na sociedade atual não há um lugar para a violência, nem simbólica, nem concreta. Então ela acaba estando em todos os lugares”, acentua, advertindo: “não trabalhamos a cultura, mas a denúncia da violência. É por trás deste esquema que a violência se produz e se reproduz”.

O juiz Leoberto Brancher segue na mesma linha. “O que os jovens que se unem a uma gangue buscam é vínculo a um sistema normativo. E o que se verifica é que há um rigor implacável entre eles”, acrescenta. Para ele, se o adolescente não recebe esse código de conduta da família ou da escola, vai buscar quem o dê. “Está é a essência da gangue”, afirma.

E, nesse sentido, a transgressão é um sintoma de que o jovem precisa da “interdição normativa”, ou seja, necessita de limites. “Este jovem vive em estado de gozo permanente, como se estivesse em mundo sem contorno, sem distinguir o real do vulto, sem uma delimitação de territórios, de instâncias”, explica o juiz. Para ele os jovens estão doente de uma síndrome social de mutação de códigos éticos, de valores que não estão decodificados, que não respondem mais às demandas atuais. Blancher salienta que, no processo de amadurecimento psicológico, o jovem procura a diferenciação. “Temos de nos perguntar o que eles estão dizendo para nós e a sociedade com as manifestações de violência. Essa gurizada é nosso grande desafio, nossa esfinge”, completa o juiz.

A psicóloga Carmem Oliveira lembra, por sua vez, que é necessário canalizar de alguma forma a violência juvenil. “Quando a gente presencia um ato violento, é preciso pensar o que está sendo dito através disso. Na década de 60, por exemplo, a rebeldia juvenil tinha formas de canalização”, emenda Carmem. Para ela, depois das contestações dessa época, os anos 80 e 90 revigoraram os valores do consumo, do individualismo e da competição. “Os jovens de hoje nasceram no meio de uma crise de utopia. Aprenderam que o passado é algo a ser desconsiderado e o futuro é nada para quem não tem nenhuma expectativa de estudar, ter um canudo, uma profissão”, diz.

Carmem Oliveira enfatiza que é neste contexto que se tem de avaliar a violência, já que as gangues dos anos 90 são uma forma do jovem pobre resistir ao estigma de marginal na sociedade globalizada. “Eu diria que a violência juvenil hoje tem algo de caos e tem algo de ordem. Se enturmar é resistir, criar um modo de reconhecimento em uma sociedade em que consumir é existir, é ser notado”, conclui.

A alternativa do hip hop

Uma dança está na linha de frente das discussões sobre violência juvenil na periferia das metrópoles brasileiras. O movimento hip hop, surgido nos Estados Unidos em protesto contra a guerra do Vietnã, se espalhou pelo mundo como contraponto à violência institucional. Ele se manifesta através do brake (dança que imita o movimento da quebrada dos corpos e de helicópteros), do grafite (uma forma de manifestação artística, diferente da pichação) e do rap (ritmo e poesia).

Na década de 70, o hip hop chegou a São Paulo. Depois se espalhou pelo país. “O Rio Grande do Sul tem uma média de 300 grupos”, estima Rose Rodrigues, 20 anos, há seis se dedicando à esta manifestação. Os integrantes discutem muito as questões sociais que afetam os jovens, especialmente negros. “Mas aqui não somos tão radicais, falamos também de questões femininas. É legal passar coisas positivas para essa galera que curte rap”.

“Mas há também os que fazem apologia às drogas”, diz Carla Xavier, 24 anos, há sete no hip hop. Carla e Rose formaram a primeira dupla feminina do estado e se autobatizaram de Zhammp. Elas dançam brake, cantam rap e fazem alguns grafites. “Isto é arte. Usamos o desenho para extravasar sentimentos, rancores, amores, reivindicações”, explica Carla. As duas garotas já gravaram um CD independente e, entusiasmadas, decidiram montar o projeto Raptiva. Na primeira festa que organizaram – só para garotas – apareceram outros grupos femininos, como o Flor do Gueto e La Bela Máfia. Todas as sexta-feiras, a galera do hip hop se encontra na Esquina Democrática para a roda de brake, a partir das 19h30min. “Agora está surgindo o racha – eles brigam dançando brake. Se divertem na disputa da dança”, conta Rose.