Lógica de mercado ameaça ciências humanas

Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs

Extra Classe – Há um ano o senhor concedeu uma entrevista em que criticava a presidente Dilma Rousseff por insensibilidade política por não dialogar com os movimentos sociais. Também afirmava que Marina Silva, que ainda não era candidata, era um novo rosto para a direita retornar ao poder. Como o senhor vê a disputa eleitoral no Brasil, hoje, e a partir deste quadro, como avalia os possíveis desfechos?

Boaventura de Sousa Santos – Eu costumo dizer que um sociólogo é muito bom em prever o passado, porque prever o futuro é sempre um problema. Mas a verdade é que desta vez acho que previ bem o futuro. Eu acho, no caso da presidente Dilma, que nos primeiros dois anos não recebeu movimentos sociais, foi insensível a eles; se não tivesse recebido também o grande capital, poderia se dizer que ela estava fazendo sua autonomia em relação a Lula. Mas, a verdade é que não foi propriamente isso que ocorreu. O que não quer dizer que a linha política não tenha sido popular, o que eu prezo muito. No caso da Marina, o que eu previ realizou-se. A grande conquista do Lula nos últimos anos foi alterar a hegemonia no país, ou seja, a direita não pode voltar diretamente ao poder. Precisa usar um desvio de esquerda. Tem de instrumentalizar alguém para chegar ao poder. O desvio é a Marina. Isso pode ser visto claramente.

EC – Isso pode ser sentido nas propostas de governo?

Boaventura – Examinei o programa de governo dela com todo o cuidado. São muitas páginas. Li, porque Marina se apropriou, inclusive, de conceitos meus. Um que é um título de um livro Democratizar a democracia, e outro, tanto quanto eu sei, fui eu quem cunhei: a democracia de alta intensidade. Obviamente é um uso oportunista, pois não tem nada a ver com meus conceitos. A Marina Silva, por exemplo, quer a independência do Banco Central, uma medida que é regradora e que interessa apenas ao neoliberalismo. Esqueçam políticas sociais, educação e saúde. A ideia de independência do Banco Central significa efetivamente que a lógica dos mercados financeiros vai regular as políticas públicas no Brasil. Em segundo lugar, diz que é tempo de acabar com as diplomacias paralelas. Ou seja, liquidar toda a autonomia que o Brasil procurou em relação aos Estados Unidos, com a criação e integração dos Brics com o novo Banco de Desenvolvimento. O que ela quer é o alinhamento com os Estados Unidos e com a Europa. Ou seja, neoliberalismo e mercados livres.

‘‘Chegamos a um momento em que o conhecimento não tem valor em si mesmo se não tiver valor de mercado. E, não tendo valor de mercado, naturalmente não dá emprego e consequentemente não tem emprego na universidade’’

EC – E a chamada Nova Política?

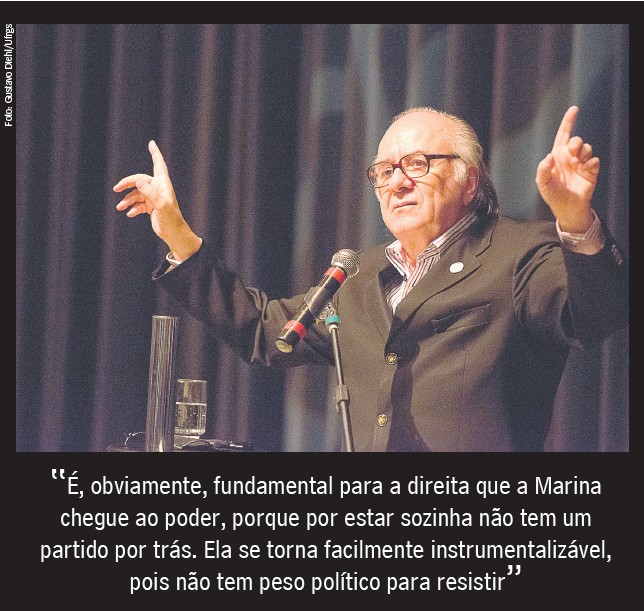

Boaventura – Marina Silva diz que é preciso outra política com a democracia participativa. Qual é a novidade aplicativa da democracia participativa como ela diz? Trata-se do portal digital tal qual vemos aqui no Rio Grande do Sul. Isto é, a democracia tem de aumentar. Mas a democracia digital já está aí. Obviamente quem a sustenta (Marina) é a velha política. É, obviamente, fundamental para a direita que a Marina chegue ao poder, porque por estar sozinha não tem um partido por trás. Ela se torna facilmente instrumentalizável, pois não tem peso político para resistir. Veja o que aconteceu com a causa gay retirada do programa de governo. Como pode uma pessoa, em 24 horas, mudar de política? Se tivesse um partido com uma estrutura, não poderia fazer isso. Mas ela não tem esse aporte. O partido que existe é onde estão os homens dos transgênicos da Monsanto, que é o seu vice, Beto Albuquerque. Quando diz que quer a nova política, de fato, não quer.

EC – E Dilma?

Boaventura – Evidente que eu estou insatisfeito com muito do modelo desenvolvimentista de Dilma Rousseff e a grande insensibilidade que ela tem demonstrado com os povos indígenas e com as populações ribeirinhas. Mas nem passa pela minha cabeça que Marina fosse mais benéfica para eles, porque a classe que está por trás dela é que está a perseguir e matar os indígenas do Pará. Por isso, eu reforço que ela é um desvio necessário para a direita voltar ao poder e acho que os brasileiros deveriam olhar para isso com muita atenção.

EC – Sobre o Oriente Médio, o senhor defende a extinção de Israel como estado exclusivamente judaico e é muito criticado por diversos segmentos do judaísmo por ser considerado antissemita. Como o senhor justifica essa posição?

Boaventura – É um problema muito sério, mas obviamente eu considero que o crime hediondo do holocausto contra os judeus foi cometido pelos europeus. Porém, quem pagou por esse crime foram os palestinos. A maneira como se criou o estado judaico de Israel é em si mesmo um atentado aos direitos humanos, pois viviam pessoas ali. Não era uma terra sem gente. E foi ainda um ato de colonialismo europeu. Israel poderia ter sido levado para aquela zona ou para outras ou para a própria Europa, onde eventualmente deveria ter sido. Por outro lado, o próprio povo judeu é dividido internamente sobre aquilo que chamam sionismo, sobre que tipo de estado e se é que deveriam ter um estado. Existem muitas vozes entre os judeus que pensam como eu. O que hoje é irônico é que os judeus estejam mais seguros, mais livres fora do que dentro de Israel. Isso é uma perversão do que se pretendeu com o estado, quando Theodor Herzl queria criar uma pátria segura para os judeus. Hoje, realmente, os judeus vivem sob constante ameaça de mísseis, enquanto no resto da Europa, nos Estados Unidos, vivem seguros. Claro que não podemos excluir a extrema direita e os nazistas que ainda estão por aí, porém, são uma estrita minoria. Na América Latina, hoje, não há qualquer ameaça significativa, por exemplo. Eu penso não ser a solução ter dois estados, dois povos, um judeu e um palestino. Não funciona. O povo palestino está sendo eliminado da Terra por meio de uma limpeza étnica. Eu sou a favor, como tantos outros, de um estado secular e plurinacional, onde convivam dignamente e em paz os judeus e os palestinos.

EC – E como operacionalizar isso politicamente?

Boaventura – Eu penso que por meio de uma assembleia constituinte se poderia viabilizar. Da forma como está, o estado judaico exclui aqueles que não são judeus e, portanto, mesmo os cidadãos israelita-palestinos são de segunda classe no próprio acesso aos serviços públicos, entre outros. Isso não é condizente com a ideia de um estado que se diz o único estado democrático da região. E não é democrático, porque é um estado colonial de ocupação, que criou um apartheid. E é isso que temos de dizer, mesmo sabendo que vão nos considerar, de imediato, antissemitas. Mas eu tenho me mantido na luta em defesa dos judeus há muito tempo. Aliás, em Portugal temos uma dívida histórica para com o povo judeu, pois nunca sabemos exatamente se somos cristãos novos, se somos judeus ou de onde viemos. Porque foi realmente uma grande mistura, a partir de 1537. Portanto, é nessa defesa que me coloco. Na defesa de algo que é, de fato, produto do colonialismo europeu e que no meu entender agora serve a interesses hegemônicos dos Estados Unidos, que usam Israel para controlar aquela área.

EC – O que vem a ser As epistemologias do Sul, conceito que o senhor vem trabalhando?

Boaventura – As Epistemologias do Sul constituem o eixo central do meu trabalho nos últimos anos e consiste em uma série de procedimentos para reconhecer e validar os conhecimentos produzidos ou que ainda serão produzidos por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças, a opressão, a dominação e a exclusão causadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Trata-se de um conhecimento que se coloca na perspectiva de uma ecologia dos saberes, que supere as fragmentações impostas pela modernidade. Nesse sentido, engloba todo um roteiro historicamente fundado sobre a premência da interculturalidade e das dinâmicas de reconhecimentos das diferentes formas de conhecimento, permitindo o diálogo com diferentes culturas, normalmente ignoradas pelo pensamento hegemônico eurocêntrico, que domina o mundo acadêmico ocidental.

EC – Na palestra que o senhor concedeu na Ufrgs, o senhor fala em reforma das ciências sociais e que estas ciências estão ameaçadas. De que forma estão ameaçadas?

Boaventura – É preciso fazer uma reforma profunda nas ciências sociais. Há uma ameaça de tempestade sobre nós, sobre os cientistas, sobre as universidades, sobre a democracia e muito particularmente sobre as ciências sociais e humanas. Os problemas que hoje estão emergindo nos levam a pensar o futuro epistemologicamente. Pensar o futuro hoje para tentar ver que tipo de conhecimento validaremos daqui a algumas décadas, quando efetivamente os problemas de hoje se consolidarem. Portanto, é sempre numa lógica de antecipação e análises a partir de diagnósticos rigorosos do tempo em que a gente vive, que devemos fazer uma antecipação do que está no horizonte das ciências sociais e humanas para o futuro. Então, eu diria que globalmente o capitalismo – e sempre foi assim – se desenvolve de forma desigual. Em alguns países há crescimento econômico e em outros há recessão. Em alguns lugares há proteção social, noutros não. O movimento é desigual e articulado ao mesmo tempo. Existe uma tendência de ataque do neoliberalismo às ciências sociais e humanas, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, onde assistimos um desinvestimento nas universidades nessas áreas, fechando-se departamentos de Sociologia, Antropologia e de outras áreas das humanas. Esses investimentos vão para as nanotecnologias, biotecnologia e áreas de conhecimento que permitem rentabilidade à economia.

EC – É uma mudança de concepção do conhecimento clássico?

Boaventura – Chegamos a um momento em que o conhecimento não tem valor em si mesmo se não tiver valor de mercado. E, não tendo valor de mercado, naturalmente não dá emprego e consequentemente não tem emprego na universidade. Estamos assistindo a uma crítica que tem a ver com a entrada de lógicas de mercado, de gestão, nas universidades; na questão dos financiamentos, no sentido de hostilizar aqueles conhecimentos cuja utilidade para o mercado, para a sociedade, deixou de ser senão outra coisa que aquilo que os mercados querem. E, de onde vem esse ataque? Por quê? As ciências sociais têm identificado muito do que ocorre em nossas sociedades. É um ataque externo, antes de mais nada. E tem a ver exatamente com todos aqueles que hoje controlam as lógicas hegemônicas, sobretudo nos países dominados por governos conservadores, que infelizmente são maioria no mundo. Aqueles que estão encarregados de realizar o financiamento da ciência têm fundamentalmente o objetivo de vincular a ciência às necessidades do mercado, da investigação e da inovação da tecnologia. Isso é notório em muitos continentes e com força na União Europeia. Neste momento, temos o Horizonte 2020 (programa de apoio orçamentário a projetos voltados às áreas da ciência e tecnologia, promovido pela União Europeia em universidades do mundo inteiro), que determina as áreas estratégicas de investigação nas diferentes áreas. E foi devido à intervenção do Parlamento europeu que nós tivemos uma seção autônoma para as Ciências Sociais e Humanas, porque a versão inicial da comissão contemplava apenas os interesses do capitalismo financeiro internacional e nem sequer incluía as Ciências Sociais e Humanas como setor autônomo, mas como auxiliar de inovação científica e tecnológica dos mercados etc.

Not available

Not available

EC – É um dirigismo da produção de conhecimento?

Boaventura – Fundamentalmente, o que estamos assistindo é que esse ataque tem impactado principalmente nas ciências sociais. Sobretudo porque os governos conservadores, além de retirar investimentos das ciências humanas, têm procurado criar outras ciências sociais, que por vezes, se chamam Ciências do Comportamento. O que isso quer dizer? O conhecimento, que tradicionalmente tem sido desenvolvido por cientistas sociais para orientar políticas públicas: nas áreas de saúde, educação, segurança, está hoje a receber a concorrência das agências e empresas de consultoria que produzem outro tipo de conhecimento em paralelo, mais condizente com as expectativas e interesses de seus financiadores. Hoje há grandes empresas de consultoria com centenas de advogados, executivos e também antropólogos, sociólogos, que querem produzir uma ciência diferente daquela que nós, nas universidades, sempre fizemos. Por exemplo, isso tornou-se muito claro no naufrágio do navio Exxon Valdez, em 1989, no Ártico, que contaminou as águas e causou um desastre ecológico com grande mortandade de animais. O governo americano convidou cientistas das universidades para avaliarem o impacto no ecossistema e na vida dos esquimós; e a Exxon encomendou um relatório paralelo, que minimizava o relatório dos acadêmicos. Diziam os consultores que a situação não era tão dramática, que a contaminação não era tão forte e que os esquimós tinham muito a ganhar com exploração de petróleo no Ártico (risos).

EC – De que forma o conhecimento popular, de povos considerados subalternos ou periféricos, podem dialogar com a academia?

Boaventura – Nós temos já um começo dessa interação, só que ela é muito desigual, através dos serviços de extensão. Infelizmente, muitas universidades, ao menos é o que assistimos na Europa, a Extensão está sendo pervertida em uma mera maneira de a universidade ganhar dinheiro, por meio de propriedade intelectual, sistemas de patentes, todo o trabalho pós-mercado. Eu compreendo que as universidades hoje enfrentam crise financeira, por vezes têm de recorrer a isso. Para as empresas pode ser considerado um trabalho de extensão e que traz uma receita para a universidade. A extensão, pela sua lógica, é não mais problematizar o conhecimento universitário e levá-lo para fora. O que proponho é contrário. É trazer o conhecimento que está fora para dentro. Podemos criar mecanismos dentro das universidades, onde os movimentos sociais possam ativamente confrontar com os estudantes e com os professores os problemas das suas lutas. Universidades podem fazer muito mais disso, só que atualmente isso é extracurricular. O que nós precisamos é transformar isso também em currículo, numa forma que os estudantes possam também daí obter créditos. E que há, obviamente, uma perversão, o estudante também pode participar disso somente porque vai ser creditado. Eu penso que através deste diálogo de saber ou desta ecologia de saber, como chamo, que a gente pode melhorar o desempenho das ciências sociais do nosso tempo.

Imagem: reprodução Imagem: reprodução![]()

EC – Em nosso país, devido a episódios envolvendo futebol, tem se discutido a questão do racismo. O senhor diz que o racismo é amplamente reconhecido como um princípio ativo no processo de colonização. A partir dessa afirmação, como o racismo pode ser abordado no Brasil?

Boaventura – O colonialismo permaneceu nas sociedades que estiveram sujeitas ao colonialismo, aliás, tanto nos colonizadores quanto nas colonizadas, sob várias formas. Na Europa, é hoje manifestada na xenofobia, nas novas leis de imigração, com relação aos imigrantes africanos vivendo em situação de total precariedade, em que muitos deles morrem a caminho da Europa. Situação que eu penso é herança do colonialismo, porque se consideram inferiores. Penso colonialismo como todo tipo de relação social em que o outro é considerado inferior, naturalmente inferior, portanto sub-humano. Portanto, não é propriamente um sujeito ou uma sujeita com direitos humanos. Eu penso que, no Brasil, felizmente isso aconteceu tarde, mas é uma sociedade racista, pois havia um colonialismo interno, que vem efetivamente da história deste país e que não se compreende obviamente que se pudesse ser eliminado sem que fosse reconhecido. É um país onde teve escravatura e obviamente existe colonialismo interno, discriminação racial. E não somente, mas também sexual, tanto em relação a afrodescendentes como em relação a indígenas. O reconhecimento desse racismo é a condição necessária para lutar contra ele. O que se tem feito no Brasil é extraordinário, como as políticas das cotas para inclusão no sistema universitário. Não é tão abrangente quanto defendia Anísio Teixeira, nos anos 50, com políticas de acesso ao emprego, mas é um primeiro caminho. E é o que está sendo feito e as universidades estão mudando. Só o que avalio é que estamos há muito pouco tempo neste projeto, tanto na educação universitária, quanto na educação básica e nós trazemos jovens que eram discriminados, portanto não entravam no sistema, mas o que ensinamos ainda reproduz a sociedade racista branca colonizadora. Não se alteraram os currículos dos livros de história significativamente, não se alteraram o que é o cânon dos livros de literatura que são importantes. Portanto é necessário entrar numa segunda fase que é qualitativa que é a alteração dos planos de estudo, e para isso é preciso educar os educadores. Isso é que é mais complicado sempre.