Livro retrata três séculos de escravidão no Brasil

Acervo: Militão Augusto de Azevedo/ Museu Paulista - USP

Senhor e seus escravos, 1860

Acervo: Militão Augusto de Azevedo/ Museu Paulista - USP

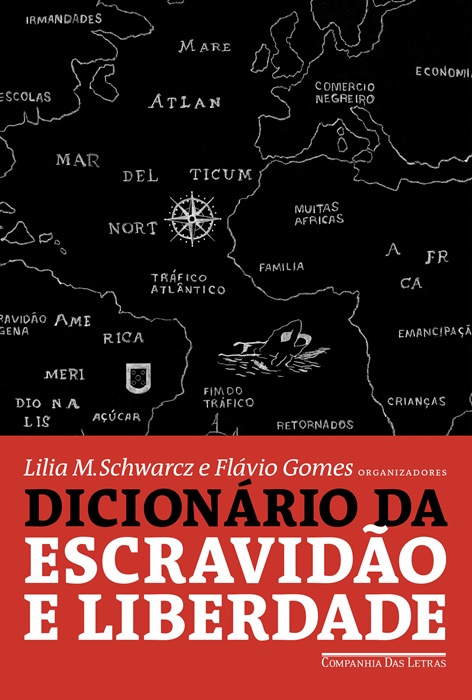

Se por um lado não há o que comemorar em termos de políticas afirmativas, por outro, a historiografia nacional recebe uma relevante contribuição com lançamento, no dia 11 de maio, em Belo Horizonte, do Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos (Cia. das Letras, 560 p.). Organizado pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz autora do já clássico As barbas do imperador (Prêmio Jabuti/Livro do Ano 1998) e por Flávio dos Santos Gomes, professor da UFRJ, vencedor do Premio Literario Casa de las Américas em 2011 pela coautoria de O alufá Rufino, a obra reúne 50 artigos em forma de verbetes escritos pelos principais especialistas no tema em atuação no país e no exterior, sempre de forma acessível ao grande público. Abrangendo desde as charqueadas no Rio Grande do Sul até os Quilombos na Amazônia, passando pelas principais regiões da África, de onde os escravizados foram levados para o Brasil, o volume é um dos mais completos da atualidade sobre a escravidão no Brasil. Nesta entrevista, os organizadores falam sobre a obra, que busca dar visibilidade aos mais de três séculos de escravidão no Brasil, país que além de ser o último a libertar seus escravos, ainda recebeu entre 38% a 43% do total de pessoas retiradas à força do continente africano.

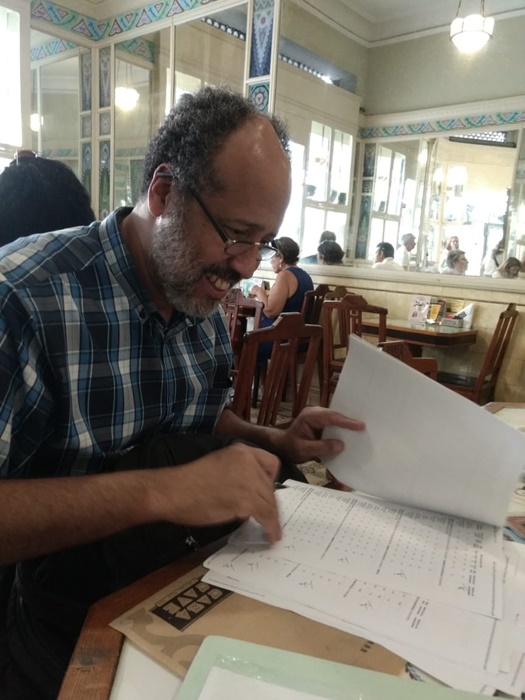

Foto: Divulgação

Flávio Gomes: “Para a escravidão, o cenário apresentado sempre foi o do açúcar, no Nordeste colonial, na mineração, no café oitocentista. Ainda surpreende quando se fala de escravidão no Rio Grande Sul e na Amazônia”

Foto: Divulgação

Extra Classe – No prefácio do livro Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos, Alberto da Costa e Silva apresenta uma frase muito forte: “Não se estuda o escravismo sem emoção e sem um sentimento de vergonha e remorso”. Mesmo sabendo que vocês já têm uma expressiva obra sobre a temática, quais foram os sentimentos pessoais durante a realização deste projeto que organizaram?

Flávio dos Santos Gomes – São vários os sentimentos. Em parte, os historiadores estudam o passado para explicar ou entender o presente. As indagações que os mobilizam são sempre atuais e atualizadas. Este Dicionário é um livro coletivo, que mobilizou perguntas, indagações, investimentos intelectuais e pesquisas dos mais destacados e importantes pesquisadores sobre a escravidão no Brasil. Um dos impactos é o quanto a escravidão foi profunda, extensa e diversa. Talvez seja impossível falar de escravidão no Brasil, mas sim Escravidões nos Brasis, sempre plural. Nos séculos 16, 17, 18 e em quase todo o século 19. Inúmeras cidades e áreas agrícolas, da economia agroexportadora, mas também do mercado interno, da produção de alimentos. Vejamos o Rio Grande do Sul, tanto com uma cidade complexa com a força da África (sobretudo africanos ocidentais) em Porto Alegre, como áreas charqueadoras escravistas (usos de tecnologia associadas ao trabalho escravizado) como áreas de fronteiras. Sem falar das paisagens – também com escravidão indígena, trabalho compulsório e trabalho escravizado africano e seus descendentes nos séculos 17 e primeira metade do 18. Foi fantástico pensar esse projeto e reunir tantas paisagens e cenários complexos e diversos do Brasil escravista, passando por personagens, dimensões africanas, da cultura material e imaterial, canções, família, cidades, arqueologia, Áfricas, memórias, economias e processos históricos também de protesto.

EC – O ensino da escravidão no Brasil, de forma cronológica e estanque, historicamente difundiu a ideia de que os primeiros escravos teriam sido os indígenas que acabaram sendo substituídos pelos escravos africanos, ditos “melhores de trabalho”. Na sua opinião, por que foi omitido a várias gerações que até meados do século 18 coexistiram o trabalho escravo compulsório de indígenas e africanos?

Gomes – A questão dos manuais didáticos e algumas imagens cristalizadas é complexa. Para a escravidão, o cenário apresentado sempre foi o do açúcar no Nordeste colonial, passando pela mineração, até o café oitocentista. Em muitas partes ainda surpreende quando se fala de escravidão em áreas como o Rio Grande e mesmo Amazônia. Mencionei aqui a força demográfica e sócio-cultural de uma cidade negra e africana como Porto Alegre ao longo do século 19. Isso também vale para as imagens apartadas de escravidão indígena e aquela escravidão africana. Não houve necessariamente uma transição, tipo primeiro só indígenas, depois só africanos e por último somente imigrantes europeus. Vários espaços econômicos se desenvolveram – nos séculos 16, 17 e início do século 18 –com a utilização simultânea (nas mesmas unidades produtivas e condições de trabalho) de indígenas (escravizados e como trabalhadores livres compulsório) e africanos, e seus descendentes. Isso valeria também para a presença da imigração europeia e não apenas no sul do Brasil. Em várias partes, imigrantes e escravizados negros e libertos trabalharam nas mesmas unidades produtivas, especialmente na segunda metade do século 19. No Sul, em várias partes, áreas de fronteiras abertas se desenvolveram com a chegada de comunidades de imigrantes europeus que também utilizaram escravizados. É equivocada, em termos de registros históricos e evidências, uma visão de uma suposta não compatibilidade de desenvolvimento agrícola com áreas somente com imigrantes europeus e aquelas com escravizados africanos e negros. A nova historiografia mostra que estavam mais próximos do que se conta nos livros e manuais didáticos.

Not available

Lilia Schwarcz: “Por que celebrar o fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão mercantil?”

Not available

EC – A obra mostra que as primeiras levas de imigrantes, vindos especialmente para trabalhar nas plantações de café, também não seguiram a cronologia, digamos, oficial e “trabalhadores livres” portugueses, suíços e alemães conviveriam com escravos, dividindo postos de trabalho. Como essas duas formas de mão de obra, a escrava e a livre interagiam? Houve conflitos?

Lilia Moritz Schwarcz – Diferente do que se costuma dizer, houve uma clara convivência, e não uma substituição, entre populações escravizadas e imigrantes. Muitas vezes coabitavam e trabalhavam juntos. O que se sabe é que foi criada uma Torre de Babel com a convivência inesperada não só entre africanos e europeus, mas também entre africanos, europeus e orientais. Também conviveram europeus com procedências diferentes. Entre esses, últimos, sim, existiram muitos conflitos.

EC – Quais foram as contribuições dessa interação?

Lilia – Criou-se uma sociedade de fato misturada e plural. Na alimentação, na linguagem, nos hábitos diários, nas expressões, tudo foi se misturando, a despeito de se manterem hierarquias. A despeito dos escravizados e escravizadas se converterem, muitas vezes, em “mestres”, já que dominavam as técnicas e a terra local, ao mesmo tempo eram os mais discriminados.

EC – O livro relata que no Vale do Paraíba paulista há indicações de que fazendeiros temiam as influências de escravos e libertos sobre os imigrantes, no sentido de fomentarem fugas e até revoltas. Isso indica que os imigrantes também eram cerceados?

Gomes – Interessante, pois muitas das vezes se fala de trabalho escravo e trabalho livre no Brasil, quando na realidade havia imensos e diversificados cenários de trabalho compulsório, qual seja, com trabalhadores escravizados e trabalhadores livres. O fundamental era a dimensão jurídica (social e étnica) do trabalhador e não as condições de trabalho. As relações de trabalho eram semelhantes em muitos casos. Jornais do século 19 noticiariam fugas de imigrantes das fazendas, uma vez presos por dívidas e contratos. E há mesmo indicações sobre o temor de escravizados influenciarem imigrantes com fugas, insubordinações e revoltas. A despeito das clivagens há muito ainda do que se pesquisar sobre colaboração e cultura do trabalho em áreas com populações indígenas, africanas e europeias, além dos seus descendentes.

EC – As ordens missionárias, primeiro os franciscanos e depois os jesuítas tentaram deter ou refrear a escravização de indígenas, mas, em nome de uma possível cristianização, chegaram a tolerar a escravidão africana. Mesmo sabendo que isto também não era um consenso entre os religiosos, na sua opinião o motivo era de fato religioso ou havia questões econômicas envolvidas?

Gomes – Havia expectativas ideológicas, religiosas e morais na utilização de escravos no Brasil, especialmente nas primeiras décadas de colonização, no século 16. Houve mesmo tensões e disputas entre jesuítas como Luis de Grã e Manuel de Nóbrega. Mas devemos ter cuidado em não generalizar. Uma coisa foram os engenhos de açúcar quinhentistas e outra foram as áreas de fronteiras e de missões dos primeiros anos setecentistas. Não podemos confundir e nem tornar anacrônica estas várias faces e fases da escravidão no Brasil.

Foto: Acervo do Instituto Moreira Salles/ Divulgação

Senhor de escravos, 1860

Foto: Acervo do Instituto Moreira Salles/ Divulgação

EC – Mas o interesse financeiro de traficantes, senhores de escravos e governos são determinantes para a prevalência da escravidão africana?

Lilia – O que explica a escravidão de africanos e africanas são os altos lucros financeiros auferidos. Sobretudo na África Central, em Angola, como os portugueses tinham acesso ao comércio direto, o “comércio negreiro” se converteu na principal fonte dos lusitanos. É certo que, sobretudo durante o século 16 muitos indígenas faleceram em virtude de doenças e das insurreições que organizaram contra os colonos. Também é certo que é mais difícil a escravização em terra própria. Mas é totalmente incorreta a ideia de que “africanos eram mais apropriados para esse tipo de trabalho”. Ninguém é “apropriado” a um sistema perverso que pressupõe a posse de uma pessoa por outra.

EC – O livro traz uma abordagem sobre crendices que retratam “as diversas nações africanas que chegaram ao Brasil escravizadas”…

Lilia – O que sabemos é que muitas Áfricas vivem entre nós. Nos nossos vocabulários, nos nossos hábitos de evitar manga com leite (risos), na moda (veja-se agora a polêmica dos turbantes), nos ritmos, nas religiões e nos rituais. Por isso que ensino de África nas nossas escolas fundamentais e médias é tão importante. E, na verdade, não de uma África no singular, mas daquela no plural que espelha as várias nações que vieram da África Ocidental, Oriental e Central.

EC – Na sua opinião, o que explica os notórios casos de escravos libertos que chegaram a ser senhores de escravos?

Gomes – Havia sociedades escravistas e com escravos no Brasil e o acesso a mão de obra escrava alcançava setores pobres, incluindo libertos. Muitas vezes tais indicações são utilizadas como desqualificações históricas para o debate atual sobre reparações e políticas públicas, com a indagação de que até os libertos possuíam escravos. Existiram sim, tais cenários – predominantemente urbanos – onde africanos e seus descendentes conseguiam a liberdade, via alforria, e depois adquiriam escravos. Havia mesmo um mercado de trabalho urbano, também em Porto Alegre, povoado de escravizados e libertos, muitos dos quais possuindo cativos. Ao mesmo tempo, várias pesquisas têm destacado como a liberdade era precária e havia o fenômeno da reescravização. Pessoas livres e libertas, sobretudo negras, eram reescravizadas posto não conseguirem provar a sua condição jurídica de livres. Havia mesmo uma suspeição generalizada, especialmente nas cidades, da população negra sempre como escravizados ou supostamente um fugitivo.

EC – A história da escravidão africana com base nos ciclos da cana-de-açúcar, do ouro e do café, é outro estereótipo que não se sustenta, pois os verbetes mostram que havia pessoas escravizadas na pecuária, como nas charqueadas no Sul do Brasil, e nas plantações de algodão no Maranhão…

Gomes – Esta complexidade reunida em verbetes e ensaios estava contemplada no projeto deste Dicionário, apresentando Brasis das Escravidões e das Liberdades. Não há só a plantação do açúcar e do café, mas também algodão, fumo, arroz e mandioca. O algodão, por exemplo, não foi uma cultura só do Maranhão, pelo contrário, os estudos mostram que no início do século 19 o estado que se destacava era Pernambuco. Isso valeria para a pecuária do final do século 17, mas também para as áreas amazônicas do Marajó, Chaves e Ilha de Joanes, além da charqueada e a entrada de uma tecnologia associada ao trabalho escravizado.

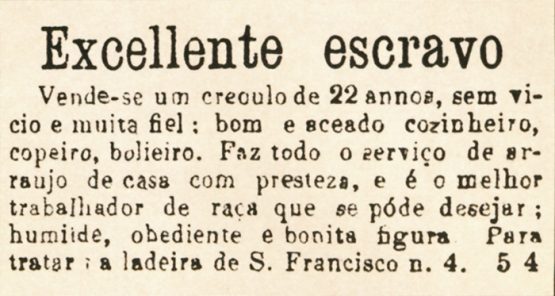

Not available

Anuncio de venda de escravo no jornal A província de São Paulo – 20/12/1878

Not available

EC – Há aspectos inéditos sobre o processo de escravização no Brasil, como os encontros entre negros com índios waianas, waiampis e tiriós nas Guianas, os encontros de escravos “brasileiros” com quilombolas e mesmo comunidades de escravizados fugidos de outras colônias, como Suriname e Guiana Francesa. No Mato Grosso, índios guaicurus se misturaram com as populações de origem africana. Os resultados dessa transetnia são conhecidos?

Gomes – Esta é uma história fantástica de comunidades transétnicas de indígenas e africanos no Brasil. Aconteceriam mesmo processos de etnogeneses. Os casos mais estudados são mesmo para as regiões das fronteiras nas Guianas, Goiás (com grupos de Xavantes que possuiam em suas aldeias no século 18 escravizados africanos) e Mato Grosso. Porém, sabemos mais das reconfigurações étnicas na formação de quilombos e menos do que ocorreu nas áreas e unidades de trabalho, onde indígenas e africanos estiveram presentes e conjuntamente. Estas seriam faces étnicas do Brasil produzidas na experiência da escravidão atlântica. Processos semelhantes são bem estudados e conhecidos para o México colonial e contemporâneo, enquanto no Brasil ainda são poucos os estudos, sobretudo quanto os desdobramentos étnicos e memórias dessas conexões.

EC – Como se dá a formação dos quilombos no território?

Gomes – A história dos quilombos no Brasil é hemisférica, inclusive em áreas de fronteiras transnacionais. No Brasil, nas fronteiras do Suriname e Guiana Francesa, comunidades de fugitivos se encontraram desde o final do século 17 e com força no final do século 18. Há evidências que as ideias e notícias sobre Revolução Francesa e depois a Revolução de São Domingos, em 1791 (só seria transformado em Haiti em 1804) chegaram ao Brasil através de fugitivos das plantações nas Guianas que acessaram as fronteiras.

Imagem: Rodolpho Lindemann/ Acervo Fundação Gregório de Mattos/ Divulgação

Cartão postal da escravidão, século 18

Imagem: Rodolpho Lindemann/ Acervo Fundação Gregório de Mattos/ Divulgação

EC – Por que o Brasil é tão violento contra as minorias, inclusive com um discurso de ódio disseminado abertamente por parlamentares ligados ao agronegócio?

Lilia – Esse é um discurso que procura desqualificar a diversidade quando sabemos que um Brasil mais plural e diverso será, sobretudo, o país mais republicano e mais igual. O Brasil conhece uma República muito falha, em que estupros, violências contra populações LGBT, violência contra jovens negros são práticas cotidianas. Essa é a base de um discurso que procura transformar em “mi mi mi” o que de fato é dor, dor, dor.

EC – Há verbete para Quilombo dos Palmares, mas não foi contemplada a letra Z, de Zumbi. Por quê?

Gomes – Esses debates sobre memória e ressignificações – 13 de maio e 20 de novembro – não são excludentes. Foi fundamental e ainda é para os movimentos sociais negros destacar o 20 de novembro, tanto destacando a história de Palmares nunca transformada em movimento nativista nos manuais didáticos e as figuras de Ganga-Zumba e Zumbi; e ao mesmo tempo denunciando a exclusão, o racismo e a desigualdade racial; a imagem da Lei Áurea como uma dádiva exclusivamente senhorial com o papel da população negra como agraciada e figurante que se confrontava com o período de intolerância e truculência do pós-emancipação. Havia sim a ideia de abolição incompleta. As transformações na historiografia nos últimos 40 anos foram também frutos de agendas para os historiadores, o que inclui o debate sobre a desigualdade racial e o papel dos movimentos sociais negros. Atualmente, vários estudos têm recuperado as dimensões de movimento social e popular para o 13 de maio de 1888, reunindo e mobilizando vários setores sociais de negros, escravizados, libertos, populações urbanas e também diálogos internacionais.

Lilia – Todo dicionário nasce para estar incompleto. Não há jeito. Mas Zumbi e o Quilombo de Palmares aparecem sim em vários verbetes. Também há verbetes sobre o pós-abolição, acerca das novas formas de associativismo e todos eles desembocam no papel do Movimento Negro e na mudança no dia de celebração, pois, de fato, não há nada para celebrar no 13 de maio. Por que celebrar o fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão mercantil, de ter recebido de 38% a 43% dos africanos e africanas que deixaram compulsoriamente seu país, e de disseminar a escravidão por todo o seu território? Enfim, esses temas o dicionário contempla, mas outros virão. Isso porque pesquisa é processo sempre inconcluso. E esta é sua força. Espero sinceramente que o dicionário sirva de começo e não de final. Que abra para mais diálogos transoceânicos, novas histórias afro-atlânticas, mais estudos de gênero. Enfim, cada geração indaga os documentos a partir de temas candentes para o seu tempo. E se o dicionário servir para “provocar o debate”, já terá feito muito.

SERVIÇO

Imagem: Divulgação Imagem: Divulgação

Cia das Letras, 560 p.

50 textos críticos

Organização: Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes

Prefácio: Alberto da Costa e Silva.

Autores dos verbetes: Lilia Moritz Schwarcz, Flávio dos Santos Gomes, Roquinaldo Ferreira, Luiz Felipe de Alencastro, Robert W. Slenes, Beatriz Gallotti Mamigonian, Luis Nicolau Parés, Edward A. Alpers, Eduardo França Paiva, Lorena Féres da Silva Telles, Petrônio Domingues, Ricardo Salles, Martha Abreu, Antônio Liberac Cardoso Simões Pires, Carlos Eugênio Líbano Soares, Keila Grinberg, Jonas Moreira Vargas, Paulo Roberto Staudt Moreira, Marcus J. M. de Carvalho, Hebe Mattos, Marília B. A. Ariza, Luís Cláudio Pereira Symanski, Herbert S. Klein, Tânia Salgado Pimenta, Rafael de Bivar Marquese, Maria Clara S. Carneiro Sampaio, Stuart B. Schwartz, Isabel Cristina Ferreira dos Reis, Carlos Eduardo Moreira de Araújo, María Verónica Secreto, Lucilene Reginaldo, Joseli Maria Nunes Mendonça, Maria Cristina Cortez Wissenbach, Sidney Chalhoub, Robson Luís Machado Martins, Douglas Cole Libby, Cláudia Rodrigues, Wlamyra Albuquerque, Maria Helena Pereira Toledo Machado, Jaime Rodrigues, Walter Fraga, Angela Alonso, Luciana Brito, João José Reis, Marcelo Mac Cord, Robério S. Souza.

Sobre os organizadores

LILIA MORITZ SCHWARCZ é professora titular no Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar na Universidade de Princeton. É autora de, entre outros livros, O espetáculo das raças (Companhia das Letras, 1993, e Farrar Strauss & Giroux, 1999), As barbas do imperador (1998, prêmio Jabuti/Livro do Ano, e Farrar Strauss & Giroux, 2004), O sol do Brasil (2008, prêmio Jabuti/Biografia 2009),Brasil: Uma biografia (com Heloisa Murgel Starling; Companhia das Letras, 2015, indicado ao prêmio Jabuti/Ciências Humanas) e Lima Barreto: Triste visionário (Companhia das Letras, 2017).

FLÁVIO DOS SANTOS GOMES é professor da UFRJ, atuando também nos programas de pós-graduação em história comparada (UFRJ) e história (UFBa). Foi agraciado duas vezes com o Premio Literario Casa de las Américas, do Instituto Casa de las Américas (Cuba), sendo menção honrosa em 2006 (pelo livro A hidra e os pântanos) e o vencedor em 2011 (pelo livro O alufá Rufino, em coautoria com João José Reis e Marcus Joaquim de Carvalho). Tem publicado dezenas de livros, coletâneas e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, atuando na área de Brasil colonial e pós-colonial, escravidão, Amazônia, fronteiras e campesinato negro.