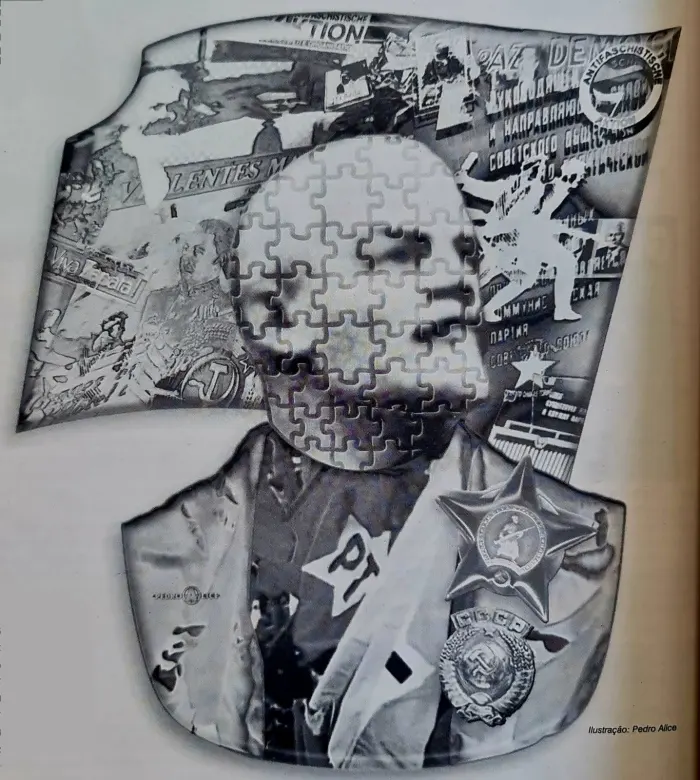

O quebra-cabeça da esquerda

Arte: Pedro Alice

Gerrard Winstanley – soldado e líder radical do exército revolucionário de Cromwell – foi quem traduziu o sonho de todas as grandes utopias igualitárias da história para a linguagem e a agenda política moderna.

Arte: Pedro Alice

Este é o primeiro de uma série de três artigos, a propósito da “perplexidade” da esquerda frente ao governo Lula, do ponto de vista da discussão histórica dos socialistas a respeito da gestão da economia capitalista. No caso dos europeus, da esquerda latino-americana e da esquerda brasileira em particular, e do próprio governo Lula.

Para Winstanley, os homens só seriam livres e iguais quando todos tivessem acesso à propriedade da terra e dos seus frutos. E, portanto, toda reforma política seria inútil enquanto não desaparecessem as desigualdades econômicas.

Era 1648 e estava plantada a semente do pensamento socialista e do seu primeiro projeto econômico: a terra deveria ser comunitária, e sua propriedade deveria ser coletivizada pela revolução.

Exatamente dois séculos depois, Marx propôs em seu Manifesto Comunista de 1848, um programa mínimo de governo, em que a estatização progressiva da propriedade privada substituía a ideia da comunidade utópica.

Como a estatização passou a ser o caminho, mas Marx manteve como objetivo final o fim da propriedade e do estado, criou-se uma “circularidade lógica” e uma ambiguidade estratégica que se transformou num verdadeiro quebra-cabeça para os partidos de esquerda, que tiveram de governar, durante o século XX, sociedades e economias capitalistas que não estavam vivendo “transições revolucionárias”.

Esse problema nunca se colocou para os “socialistas utópicos” e para os anarquistas, a vertente mais antiga da esquerda e herdeira direta do socialismo comunitário de Winstanley.

Eles nunca se propuseram a conquistar o poder, e seu programa foi sempre anti-estatal, favorável às experiências econômicas comunitárias, cooperativas ou solidárias e às experiências políticas locais de democracia direta ou participativa.

A questão da gestão socialista do capitalismo tampouco se colocou para as revoluções comunistas do século XX, que coletivizaram a propriedade privada.

A crise recente dessas experiências eliminou-as do debate da esquerda, apesar de, até hoje, ainda não ter sido feita uma avaliação rigorosa dos seus resultados.

De qualquer maneira, foram experiências de coletivização da propriedade e de construção de economias de planejamento central que agregam pouco à discussão sobre o que deveria ser uma gestão “igualitária” do próprio capitalismo.

Esse tema só foi discutido efetivamente pelos partidos socialistas, socialdemocratas e comunistas europeus que aceitaram participar dos governos de “unidade nacional” e das “frentes populares”, constituídos durante a Primeira Guerra Mundial e na crise dos anos 1920/30, antes de se formarem os primeiros governos de maioria socialista.

A história desse debate e da evolução dos programas de governo desses partidos socialistas pode ser lida a partir de dois pontos de referência.

O primeiro, constituído pelas ideias e previsões do próprio Marx, a respeito do capitalismo, definido como um sistema econômico em expansão contínua, na direção do progresso tecnológico e da globalização mas também da desigualdade e das crises periódicas, cada vez mais profundas.

E o segundo, constituído pelas sucessivas “revisões”, feitas pelos partidos socialistas europeus, das teses originais de Marx. Tudo começou com o mais famoso dos “revisionistas”, o alemão Eduard Bernstein, que propôs, em 1894, um primeiro “ajuste” das ideias de Marx às “novas formas” assumidas pelo capitalismo, no final do século XIX.

Segundo Bernstein, o progresso técnico e a internacionalização do capital haviam mudado a natureza da classe operária e do sistema capitalista, que já não tendia para uma crise final e para a desigualdade crescente.

Como consequência, Bernstein propôs que o socialismo também não fosse mais considerado um objetivo último, e sim um “processo sem fim”, uma tese que já era quase consensual, na hora em que ocorreu a segunda “rodada revisionista” dos anos 1950/60, quando são abandonadas definitivamente as ideias de revolução, de eliminação da propriedade privada e de destruição do estado.

Foi no período depois da Segunda Guerra Mundial que os partidos socialistas, socialdemocratas e comunistas europeus formularam os dois projetos ou programas mais conhecidos de “gestão igualitária do capitalismo”.

O primeiro foi o projeto do “estado de bem-estar social”, adotado por todos os governos socialdemocratas e trabalhistas entre 1946 e 1980. Sua estratégia e suas políticas buscavam o crescimento econômico, o pleno emprego e a construção de redes universais e estatais de proteção social.

O segundo e menos conhecido foi o projeto de construção de um “capitalismo organizado”, que começou a ser formulado na década de 1920. Acreditava na possibilidade de que o capitalismo fosse mais igualitário, desde que fosse regulado e planejado a partir de um “núcleo econômico estratégico” de propriedade estatal.

O grande paradoxo deste segundo projeto de “gestão socialista” do capitalismo é que ele foi, de fato, o programa vitorioso de vários governos conservadores do pós Segunda Guerra Mundial, como na França e no Japão, mas não se sustentou no caso chileno, do governo de Salvador Allende, no início da década de 1970, nem no caso francês do governo de François Mitterand, no início da década de 1980.

Por trás dessas duas estratégias de governo, entretanto, escondia-se um giro mais radical, de 180 graus, dentro do pensamento socialista.

Como vimos, a equação socialista inicial era bem clara ainda que pudesse ser utópica: “liberdade = igualdade econômica = fim ou diminuição do peso da propriedade privada”. Mas, na década de 1950, ela se transformou numa nova equação: “liberdade = igualdade social = crescimento econômico/desenvolvimento acelerado do capitalismo”.

Foi a hora em que os socialistas e socialdemocratas deixaram de esperar a “crise final” e passaram a apostar e lutar pelo sucesso do capitalismo, como estratégia para criar empregos e financiar suas políticas distributivistas.

A esquerda passou a ser “desenvolvimentista” e a defender e praticar políticas econômicas “pró-capital” ou “pró-desenvolvimento = pleno emprego”, e foi neste momento e por causa desta grande mudança que as políticas keynesianas passaram a ser vistas com maior simpatia do que as políticas ortodoxas, por parte da esquerda do pós Segunda Guerra Mundial.

Nesse campo das políticas macroeconômicas, como também no da política externa ou internacional, os socialistas nunca tiveram uma posição original e, quando foram chamados a atuar, pela primeira vez, nos governos de coalizão do pós Primeira Guerra Mundial, assumiram, invariavelmente, uma posição ortodoxa, como no caso de Rudolf Hilferding, marxista e socialdemocrata austríaco que, ao assumir o Ministério da Fazenda da Alemanha em 1928, adotou uma política monetarista de estabilização, que contribuiu para aumentar a recessão e o desemprego, sem conseguir controlar a inflação alemã.

O mesmo acontecendo, nesta época, na Inglaterra, na França e em vários outros países com a notável exceção dos socialdemocratas suecos, caso único de invenção de um novo caminho tomado na contramão da ortodoxia da época, o caminho das políticas macroeconômicas ativas, que depois foram chamadas de “keynesianas”.

O problema voltou a se colocar e complicar para os socialistas depois de 1980, quando ficou claro que as políticas econômicas “pró-capital” só haviam funcionado também a favor dos trabalhadores, durante um período excepcional da história do capitalismo, entre 1945 e 1975.

Essa convergência não existiu nem antes da Segunda Guerra, nem depois de 1980, quando o capitalismo foi e voltou a ser igual ao que havia dito Marx: uma gigantesca força geradora de globalização e de progresso, mas, ao mesmo tempo, de desigualdade e crises.

E é aqui que começa a confusão contemporânea dos partidos socialistas, que promoveram sua terceira “rodada revisionista” na década de 1990, depois do fim do mundo comunista.

A iniciativa, como sempre, veio da Inglaterra e da Alemanha, e os argumentos são os mesmos que Bernstein utilizou para justificar sua proposta revisionista, do final do século XIX. Só que agora, no final do século XX, o programa de governo da “terceira via” propõe desmontar exatamente aquilo que foi a única grande obra institucional dos socialistas e socialdemocratas, o “estado de bem-estar social”, utilizando políticas econômicas do tipo “pró-capital” que, diferente do pós Segunda G.M, são radicalmente contrárias aos interesses dos trabalhadores e assalariados em geral, que tem perdido emprego e renda de forma continuada.

Na entrada do século XXI, parece que os socialistas europeus perderam seu rumo. Basta ler os resultados da sua reunião realizada recentemente, em Londres.

A notícia foi publicada no jornal Le Monde, do dia 28 de fevereiro de 2004: “Os participantes da reunião concluíram que, em lugar do modelo do ‘estado de bem-estar social’, que consideram uma máquina gigantesca de redistribuição que gasta milhões com um resultado discutível, era necessário propor um novo ‘socialismo da emancipação’, que Reinhard Hesse, conselheiro de Gerhard Schröeder traduziu como ‘não ter medo de sujar as mãos’. Pano rápido!

De revisão em revisão, os socialistas europeus abriram mão da ideia da revolução e de um “estado-final” socialista, depois deixaram de lado a questão da socialização da propriedade privada, para logo depois abrirem mão das políticas de crescimento e de pleno emprego e do próprio estado de bem-estar social.

Alguns estão até convencidos das virtudes da desigualdade social, e quase todos já engavetaram as classes sociais, fascinados com a novidade dos “fluxos da sociedade em redes” e com a globalização do capitalismo. E agora, Gerrard Winstanley?

José Luis Fiori é colaborador do jornal Extra Classe.