Foto: Arte sobre reprodução Twitter

Foto: Arte sobre reprodução Twitter

“Movimentos de inspiração totalitária são vocacionados à morte. Para Hannah Arendt, o totalitarismo difere de todas as formas anteriores de dominação por ser baseado no terror, na mobilização das massas e na ideologia”

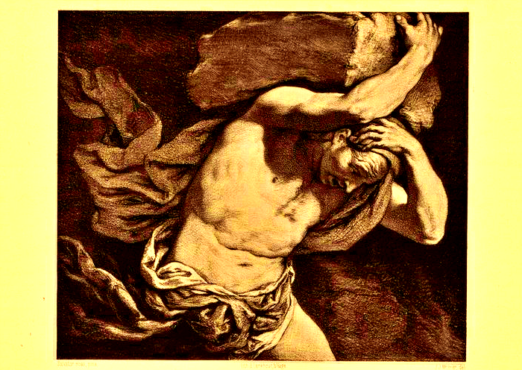

Quando a Universidade de Salamanca abriu o ano letivo de 1936, o fascismo já havia se instalado na Espanha. O reitor da universidade era Miguel de Unamuno, filósofo e escritor liberal. Na cerimônia de abertura, um dos oradores atacou o país Basco e a Catalunha afirmando: “O fascismo redentor da Espanha saberá como exterminá-los, cortando na própria carne, livre de falsos sentimentalismos”. Na sequência, alguém da plateia tomada por militares gritou: “Viva la Muerte”. Ao que o general Millán-Astray replicou: “Espanha”, e a plateia respondeu: “Unida”. Novamente o general gritou “Espanha” e se ouviu o repto: “Grande”. O que ocorreu após pouco se sabe, e a versão mais conhecida sobre a resposta de Unamuno tem sido contestada por pesquisas históricas. O que sabemos é que Unamuno teve a coragem de, mesmo só, contestar aquela frase macabra e que “Viva la muerte” era o lema da Falange fascista de Francisco Franco.

Movimentos de inspiração totalitária são vocacionados à morte. Para Hannah Arendt, o totalitarismo difere de todas as formas anteriores de dominação por ser baseado no terror, na mobilização das massas e na ideologia. As ditaduras procuram assegurar a passividade da população, já os regimes totalitários precisam de uma base de massas permanentemente mobilizada para lhe assegurar apoio e, eventualmente, eliminar seus adversários. Ditaduras censuram a imprensa, regimes totalitários a extinguem. Ambos os regimes precisam de um inimigo que encarne o mal para justificar as medidas excepcionais do inferno mundano que pretendem criar.

Em toda democracia, há correntes liberticidas que podem ser imantadas por uma lógica totalitária. São grupos que acumulam ressentimentos e fúrias e que se sentem ameaçados pelas mudanças que constrangem seus códigos de superioridade social, econômica, sexual e racial. As dinâmicas totalitárias precisam alimentar o ódio, sob pena de diluição de sua base. Por isso, a produção de uma realidade conformada pela ideologia é tão importante. Não importa o quanto essa realidade seja alucinadamente irreal. É a narrativa que sustenta a abdução de sua base, não eventuais benefícios econômicos. Foi assim na Alemanha de Hitler, quando a maioria do povo alemão caminhou para o colapso, imaginando estar construindo um Reich de mil anos. Foi assim na então União Soviética e em grande parte das experiências totalitárias no chamado Socialismo Real, saudadas pelos comunistas em todo o mundo como o “alvorecer da liberdade e criação de ‘um novo homem’”.

Para que experiências do tipo se materializem, é preciso uma completa destruição do senso moral entre os engajados. Esse processo começa pela recusa em reconhecer a humanidade de certas pessoas e grupos. Os nazistas ofereceram essa política sobretudo aos judeus, mas também aos comunistas, aos gays, aos negros e aos ciganos, todos tratados como sub-raças. Para o stalinismo, a burguesia era a classe a ser destruída, mas também os “reformistas”, os “revisionistas” e, finalmente, os “traidores”, aqueles que assumiram, corajosamente, a luta contra os Estados policiais.

No Brasil de hoje, correntes totalitárias se cristalizam. Elas são minoritárias, mas profundamente engajadas e estão armadas, um detalhe que introduz uma circunstância especialmente ameaçadora. Desde a campanha de 2018, tais correntes exaltam o potencial destruidor do “mito” dizendo que ele poderia “não ser um bom fertilizante, mas seria um ótimo pesticida”. De fato, tem sido. Bolsonaro tem o dom de destruir e, como todo perverso, tem prazer nisso. Não há outro motivo para Ricardo Salles ser ministro do Meio Ambiente que não o de destruir o sistema de proteção ambiental. Não há razão para que Bolsonaro tenha submetido a Procuradoria-Geral da República e feito tudo para assegurar ingerência política na Polícia Federal, se não para destruir as possibilidades de combate à corrupção. Não há qualquer motivo para os persistentes ataques aos profissionais de imprensa e aos veículos que não a determinação de destruir a credibilidade do jornalismo e a liberdade de imprensa, suprimindo, assim, uma das formas de controle social. Não há motivo para atacar as universidades que não o de destruir a legitimidade do saber científico, ampliando o espaço para o negacionismo e para o processo de reconstrução da história e assim sucessivamente.

Enquanto esse “projeto pesticida” vai sendo imposto, a base parlamentar de apoio ao governo, formada pelo Centrão, recebe recursos de “orçamento secreto” que viabilizam contratos superfaturados, se locupleta com nomeações e com as fantásticas possibilidades de “passar a boiada” em atenção às demandas de empresários sempre dispostos a recompensar tamanha dedicação. Se tivéssemos um Parlamento com alguma consideração pelo Brasil, Bolsonaro teria sido deposto há muito, desde pelo menos o início da pandemia, quando se tornou evidente o risco ao qual a nação havia se submetido ao selecionar um político obcecado pela morte.

Bolsonaro ocupa simbolicamente em nossa época o lugar de fala do general Millán-Astray. Como o líder falangista, ele tem nos oferecido uma política cuja síntese cabe inteira nessa palavra de ordem macabra: “Viva a morte!” Os que ainda o apoiam ocupam o mesmo lugar dos camisas-azuis que lotaram o auditório em Salamanca, para vergonha da Espanha.