Arte: Edgar Vasques

Arte: Edgar Vasques

Se não fossem o escravagismo e a diáspora forçada da África, nós não teríamos o samba, o jazz e todos os ritmos caribenhos, sem falar nas outras contribuições dos negros para a nossa cultura e alegria. O mesmo tipo de elogio por vias tortas pode ser feito ao comunismo, ao fascismo e outros ismos persecutórios, que mandaram tantos artistas e cientistas para a América. Gente como Billy Wilder, Saul Steinberg e Vladimir Nabokov teriam o mesmo talento se não tivessem que fugir de Hitler, de Mussolini e dos bolcheviques, mas sua arte não seria a mesma sem a marca do exílio – e sem a oportunidade que encontraram no lugar do seu desterro.

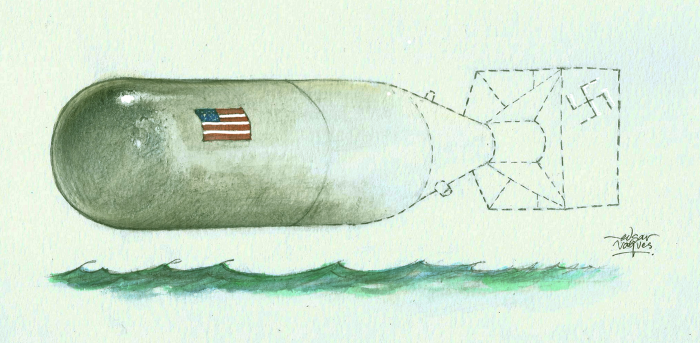

Foi esta oportunidade oferecida pela rica e empreendedora América, a “chance” e os meios, mais, talvez, do que a liberdade, que atraíram os cientistas da Europa para também fazerem a sua arte no exílio. O exemplo mais notório dessa arte aplicada é a bomba atômica. Num universo sem relativização moral, um filme do Wilder, um desenho do Steinberg, um livro do Nabokov, e a bomba – e mais um solo do Charlie Parker – poderiam ser exibidos num mesmo espaço, ilustrando o mesmo tema: os frutos da travessia.

A famosa visita do físico alemão Werner Heisenberg ao físico dinamarquês Niels Bohr em 1941 já deu muita discussão, muita especulação e uma peça de sucesso, Copenhagen, de Michael Frayn. Heisenberg dirigia o programa nuclear da Alemanha e nunca se ficou sabendo exatamente sobre o que os dois amigos conversaram na casa de Bohr, naquele setembro. Heisenberg teria ido informar Bohr sobre o progresso da sua pesquisa e pedir sua ajuda, queria sondar Bohr sobre o que este sabia das pesquisas sendo realizadas nos Estados Unidos depois da chegada de Enrico Fermi ou – a especulação dramaticamente mais aproveitável de todas – teria levado a Bohr a proposta de um compromisso a ser assumido por cientistas dos dois lados, de não construir a bomba ou de sabotar a sua construção?

Hoje se sabe que esta proposta não existiu. Mas a simples especulação de que ela teria sido feita trazia algumas implicações importantes. Uma, a de que o próprio Heisenberg estaria deliberadamente atrasando o programa nuclear dos nazistas, e que, mesmo se soubessem como, os cientistas alemães não teriam construído a bomba. Outra, a de que o apelo de Heisenberg seria a valores humanísticos acima de lealdades passageiras a pátrias e regimes, ou a uma sensibilidade comum europeia, com a esperança que ela também tivesse sobrevivido na América.

Parte da oportunidade que a América dava à ciência para levar a pesquisa nuclear à sua conclusão lógica e prática era livrá-la de escrúpulos e culpa, ou seja, livrá-la da hesitação europeia. Heisenberg estaria propondo uma conspiração da consciência, contra o pragmatismo americano e contra a volúpia da ciência de perseguir toda descoberta até o seu fim, mesmo que o fim seja o terror.

Documentos recém-publicados mostram que Heisenberg não propôs nada parecido a Bohr, que Bohr só guardou da visita sua preocupação com a possibilidade de os nazistas terem a bomba primeiro e a certeza consoladora de que Heisenberg e seu grupo não estavam nem perto de conseguir isso.

Na verdade, o que atrasou o programa nuclear alemão não foi a consciência mas o preconceito burro: os nazistas achavam que física teórica era “coisa de judeu” e custaram a entender todas as implicações do átomo partido. Da mesma forma, foram as novas leis raciais italianas, inspiradas pelas nazistas, que forçaram a ida de Enrico Fermi, cuja mulher era judia, para os Estados Unidos e a emigração da maioria da sua equipe. Assim, foi a antiga tradição do antissemitismo, exacerbada e burocratizada pelo fascismo, e não o humanismo, a “fraqueza” da Europa que deu a vantagem aos americanos. Também havia antissemitismo nos Estados Unidos, mas na hora de desenvolver a arma que acabaria com todas as armas, quem estava contando?

A ideia de que Heisenberg representava uma resistência do espírito europeu ao horror da bomba em contraste com a mobilização objetiva americana permanece como especulação dramática, mesmo sendo falsa, porque é uma metáfora forte. Heisenberg foi o gênio nuclear que não cruzou o Atlântico, o antiexilado, o que não aproveitou a terra da oportunidade e fracassou.

Todos os cientistas que participaram do Projeto Manhattan, de construção da bomba, descreveram a época, de oportunidade irrestrita, como excitante, inesquecível, a melhor das suas vidas. Com recursos intermináveis e o estímulo entusiasmante do lendário general Groves, chefe militar do programa, estavam participando da maior aventura científica de todos os tempos, sem tempo para dúvidas.

Robert Oppenheimer, o cientista que comandava o projeto, conta que sua primeira reação ao saber que a primeira bomba explodira sobre Hiroshima fora um extático “Funcionou!”. O primeiro pensamento da ciência é o da sua própria validação pela eficiência. Os segundos pensamentos custam a chegar. Oppenheimer só pensou nos mortos depois, se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e acabou sendo chamado de antipatriota. Era como se a consciência tivesse feito a travessia num barco mais lento.

Sem o vício do antissemitismo, os alemães teriam feito a bomba antes? Talvez lhe faltasse a oportunidade da América, onde os europeus iam para recomeçar, onde tudo estava sempre recomeçando, sem hesitações ou culpa, e onde um delirante arabesco do Steinberg e um cogumelo nuclear nasciam da mesma paisagem sem história. De qualquer jeito, quem ficou com a bomba não foi o Hitler, foi o Truman.

*As crônicas desta coluna são republicações do acervo do autor cedidas ao Extra Classe.

Luis Fernando Verissimo colabora mensalmente com o Extra Classe desde 1996.