Direitos humanos: para todos? (uma longa história de lutas)

Foto: ONU/Reprodução

Eleanor Roosevelt, viúva do ex-presidente dos EUA Franklin Roosevelt, segura cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela presidiu a Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, em 1948

Foto: ONU/Reprodução

Se os direitos humanos são para todos de fato, a pergunta é uma provocação. Em tese, sobretudo depois do iluminismo, ficou cada vez mais claro que a todo ser humano se deve reconhecer direitos iguais. Não é a biologia, mas a “igualdade de direitos” que nos torna todos iguais como humanos em sociedade. Mas hoje há crescimento de desigualdades até brutais, o que mostra a atual crise aguda de direitos humanos – mais uma vez.

O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e os demais que dele decorrem, são mais um “desejo” – por mais ardente que seja, e que emergiu da tragédia de duas guerras mundiais. Mas seus grandes traços remontam ao século 18, ao iluminismo e à revolução inglesa e francesa, à independência dos EUA.

E houve alargamento posterior a 1948, o ano da Declaração – os direitos dos povos, os direitos da terra, dos animais – mas estes também estão sistematicamente agredidos e ameaçados de se perder. Teríamos que nos conformar a crises pendulares?

Há quem constate falta de fundamentação aos direitos universais, e por isso falta de real adesão e coesão. Não seria só má vontade dos governantes, ou o contínuo domínio e arbítrio dos mais fortes, mas efeito do pluralismo cultural e espiritual da globalização.

Em outras palavras, não haveria fundamentos universalmente válidos. Eles se fundamentam em acordos, em compromissos políticos, em obrigações que não se fundam numa metafísica imutável, mas obrigações assumidas por opções livres e públicas, coletivas. E por isso podem ser perdidos, o que exige um esforço de vigilância, de renovação, de pedagogia em relação às novas gerações.

Um dos pontos a não perder de vista é a árdua história da conquista dos direitos humanos. O que se diz das tragédias como o holocausto na segunda guerra – é preciso lembrar para não repetir – se deve dizer de outro modo dos direitos humanos: fazer sempre de novo memória do sangue e das dores que eles exigiram para não perdê-los.

Outro ponto a ser considerado é a dignidade humana. A palavra “dignidade” está na base dos direitos humanos. De fato, a Declaração, em seu primeiro artigo, começa colocando juntos dignidade e direitos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.

Mas, o que é dignidade? A igual dignidade de todos carece do mesmo problema de fundamentação dos direitos humanos. Seu reconhecimento tem uma história e também depende da decisão coletiva, da consciência e da luta política.

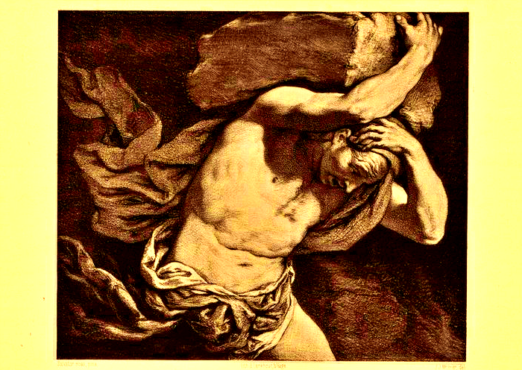

A história, em primeiro lugar: no Mediterrâneo encontramos claras lutas por reconhecimento de dignidade e direitos, no caso dos plebeus com suas lideranças enfrentando os direitos privilegiados dos patrícios romanos no nascimento e na consolidação da cidadania e do Direito romana. E, ainda que de forma mais trágica, na revolta dos escravos liderados por Espártaco.

Nessas lutas, a dignidade e os direitos estavam em jogo, e somente em parte tiveram sucesso. Mas se poderia considerar a saga de Moisés e dos hebreus em êxodo com direito a pragas e afogamento de um inteiro exército como uma narrativa bíblica paralela à literatura homérica na luta pelo direito à liberdade digna de um povo.

A penetração do cristianismo pelo Mediterrâneo elevou a dignidade humana não só ao universal no conceito de pessoa humana, mas praticamente uma dignidade elevada ao infinito na analogia entre a pessoa humana e as pessoas da Trindade divina, tendo como mediador o Deus que se fez humano para que, de alguma forma, todo humano fosse capaz de aceder ao divino.

Mas essa teologia cristã foi obscurecida pela antiga hierarquia romana que permaneceu na Idade Média de forma clara: a dignidade e os direitos hierarquizados segundo a conexão com a propriedade. E tanto dignidade como direitos permaneceram dependentes dos graus de nobreza.

De fato, dignidade é sinônimo de nobreza na Idade Média. E nobreza – nobílitas – é uma contração de notabilidade, ou seja: os “notáveis”, portanto os nobres, possuíam maior dignidade e direitos. As mulheres e os servos, sem poder de propriedade, permaneciam com direitos reduzidos ou ausentes.

As lutas por dignidade e direitos na modernidade tem um marco importante no “direito natural” dos indígenas americanos à sua terra e liberdade, uma luta quase solitária de Bartolomeu de las Casas contra os colonizadores.

Mas a modernidade é rica em lutas e revoluções de dignidade e direitos: na abolição da escravatura, nas greves operárias desde o século 19, nas feministas sufragistas que iniciaram a luta por igualdade de dignidade e direitos no século 20 – de voto, profissional, participação na vida pública, e, mais sutil: o direito à livre escolha do cônjuge.

O século 20 foi marcado pelas lutas por iguais direitos civis dos negros americanos, e contra o racismo em geral, pelos direitos de pessoas com diferentes identidades e orientações sexuais por sua autenticidade e por suas relações. Tivemos também campanhas por direito de acessibilidade de pessoas com deficiências, direitos de crianças e adolescentes e de pessoas idosas, sempre acompanhados pelo reconhecimento de sua dignidade.

Pode-se concluir que dignidade e direitos não são outorgados a não ser na esfera religiosa – como dom, graça – que pode ajudar ou obstruir a esfera social. O dom da filiação divina concedida a todo ser humano sem exceção, por exemplo, é do âmbito da fé, mas pode ajudar muito em âmbito social, pode se converter numa bandeira libertária, numa luta por direitos.

Na esfera social, porém, a história ensina que dignidade e direitos são sempre resultantes de duras conquistas obrigando ao diálogo, à negociação, ao compartilhamento obrigado por leis. Em termos mais práticos, é o reconhecimento de capacidades e de méritos iguais numa sociedade plural onde ninguém tem capacidade para tudo e onde todos podem contribuir com algo.

Claro que aos direitos correspondem responsabilidades, ou seja, deveres, mas também esses estão fundados na igual dignidade e nos diferentes níveis de reciprocidade. Assim, por exemplo, entre pais e filhos, ou entre professores e alunos, a reciprocidade não é de direitos e de deveres propriamente iguais, ainda que a relação se estabeleça na esfera de igual dignidade: pais e professores tem deveres para com filhos e alunos que estes não têm em relação aos primeiros. E vice-versa. A igualdade e a reciprocidade só mantêm a dignidade de todos quando é reconhecido também o direito à diferença e à pluralidade.

Assim, somente com consciência histórica, com disposição para o debate e o embate, com atenção e vigilância continuada, se pode impedir regressões e até extinções de direitos, o que significaria também regressão e extinção de dignidade de pessoas, de grupos, de classes inteiras, de povos inteiros. Isso também é uma dura lição da história, que tem nos genocídios o marco mais trágico.

O sonho de Gandhi, de Martin Luther King, de Paulo Freire e tantos outros humanistas, acabam sendo limitados pelos embates com interesses opostos, permanecem lutas a empreender, e se não forem lutas, direitos e dignidade se desfazem ainda no meio da noite. Não há biologia ou metafísica que garanta dignidade e direitos, eles estão nas mãos da política, nas próprias relações sociais e sua correlação de forças.

Luiz Carlos Susin é professor na Escola de Humanidades/PUCRS