Conspiração para manter Bolsonaro no poder reforça discussão do papel das Forças Armadas

Foto: Marcos Correa/ Presidência da República/ Arquivo

“Durante o governo Bolsonaro, os militares, ao se exporem, perderam apoio tanto de quem queria o golpe quanto de quem já desconfiava deles. A população percebeu os privilégios dos militares, como benefícios que antes não eram de conhecimento do público amplo”

Foto: Marcos Correa/ Presidência da República/ Arquivo

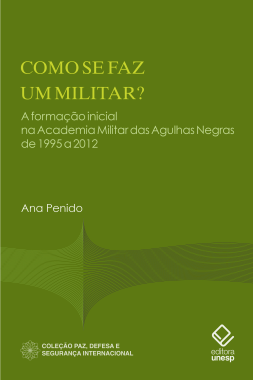

Uma homenagem da turma de formandos da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) ao general da ditatura militar que presidiu o país de 1969 a 1974 é a síntese da distância que separa os militares da sociedade civil e dá bem a dimensão do papel das forças armadas no Brasil.

O ano era 2010, plena democracia. A formatura reuniu mais de 400 alunos na sede da escola. Os recrutas da Academia, caminho obrigatório para as carreiras de futuros generais, resolveram homenagear Emílio Garrastazu Médici (1905-1085), o general que conduziu o país com mãos de ferro enquanto o sanguinário de mesma patente, Augusto Pinochet, ascendia ao poder no Chile.

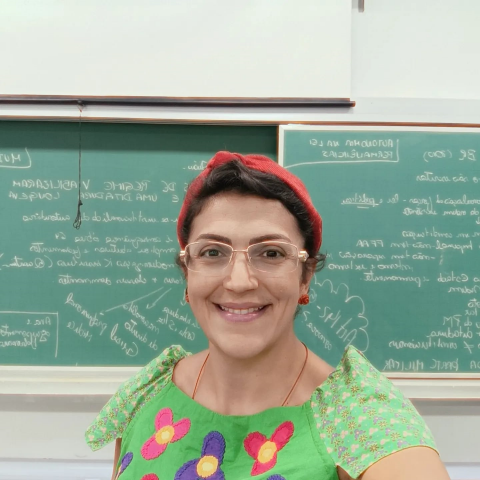

A homenagem intrigou a cientista social Ana Penido. O resultado dessa inquietação é o livro Como se faz um militar? A formação inicial na Academia Militar das Agulhas Negras de 1995 a 2012 (Unesp, 2024, 254 p.). Recém-lançada, a obra cai como uma luva no Brasil de 2024, em que 25 militares, incluindo seis generais e uma casta de coronéis e tenentes-coronéis, foram indiciados pela tentativa de golpe de Estado, cujo roteiro incluía os assassinatos de Lula, Alckmin e Alexandre de Morais – e que levou à prisão do general Braga Netto.

Mais do que evidenciar o distanciamento entre as esferas militar e civil, a autora busca reacender debates sobre o papel e a formação dos militares no Brasil contemporâneo e sua necessária interação com os civis em um contexto democrático. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ana é mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUCSP). Pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional (Gedes – Unicamp) nas áreas de defesa, forças armadas, profissionalização e educação dos militares, é coautora de Ninguém regula a América (Expressão Popular, 2021).

Foto: Escola Preparatória de Cadetes do Exército/ Instagram

Formandos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército homenagearam o ditador Médici em 2010, demonstando o distanciamento dos militares em relação à vida civil no país

Foto: Escola Preparatória de Cadetes do Exército/ Instagram

Extra Classe – Por que o episódio da formatura da Aman é importante para entender a relação dos militares com a sociedade civil?

Ana Penido – O que me chamou atenção foi o contraste entre o que acontecia dentro e fora dos quartéis. Estávamos em plena normalidade democrática, às vésperas de uma eleição importante, com Dilma e Serra –ambos com trajetórias ligadas à luta contra a ditadura, e uma leitura geral de que a ditadura foi ruim. Mas, no mesmo momento, os cadetes homenageavam o Médici. Isso evidencia um fosso entre os militares e o mundo civil, como se o que acontecia nos quartéis não fosse assunto dos civis. Esse distanciamento é equivocado, porque os militares sempre mantiveram áreas estratégicas de influência. A área da segurança pública seguiu militarizada depois de 1988. Todas as vezes que tinha alguma discussão sobre demarcação de terras indígenas, eles também participavam; opinavam, deve ser assim, deve ser assado. Os militares conquistaram áreas de autonomia na Constituição e o mundo civil só começou a questionar isso recentemente. Um exemplo claro é a discussão sobre as escolas cívico-militares. Mas, gente, os colégios militares sempre estiveram aí! Desde 1988, nada mudou na estrutura deles. Aí, em uma conjuntura política mais favorável à militarização, esses colégios foram adaptados e viraram políticas como o Pecim, ou aquelas escolas ligadas às polícias militares, que existem em vários estados. No fundo, os militares mantiveram essas áreas de reserva, enquanto todo mundo achava que eles iam ficar só no “seu canto” e que estava tudo bem. Mas isso depende muito de como as forças políticas se configuram.

EC – Você diz que, embora seu livro tenha se focado na formação de oficiais do Exército, acredita que um estudo sobre os praças, assim como a análise das demais forças da Marinha e da Aeronáutica, poderiam oferecer elementos interessantes para elucidar questões ainda não respondidas pelos estudos sobre militares no Brasil. Pode nos falar um pouco mais sobre isso?

Ana – Olha, os praças, por exemplo, acabam sendo pouco analisados. Durante muito tempo, a atenção ficou nos oficiais, porque são eles que, em última instância, tomam as decisões. Mas, os praças também têm se transformado, com muitos fazendo faculdade e tendo acesso a outros tipos de formação. Isso muda as relações internas e até a dinâmica política. E tem outra questão importante: no Brasil, cada força tem sua própria lei de ensino – o Exército tem a sua, a Marinha tem a dela, a Aeronáutica também – e elas não precisam conversar entre si. Isso cria uma dificuldade pra pensar a defesa de forma integrada, porque as guerras contemporâneas não são travadas por uma força só. Elas exigem uma atuação conjunta entre as três forças e também uma grande participação civil. Mas, na prática, a gente não tem um espaço de formação comum, nem mesmo nas primeiras etapas, e isso enfraquece a lógica de defesa coletiva. Pra dar um exemplo, quando comecei a estudar isso, percebi que o único momento de interação entre as forças na fase da formação era nos Jogos Acadêmicos, uma vez por ano. Eles se reuniam pra competir uns contra os outros! Justamente no momento que poderia promover cooperação e integração, colocam todo mundo pra disputar. Excelente, né? Então, é isso, falta pensar em espaços reais de formação conjunta e de troca entre essas forças. Além disso, quando a gente olha pra Marinha e pra Aeronáutica, elas têm características muito diferentes do Exército. São forças que dependem muito de tecnologia. Não tem Marinha sem navios e não tem Força Aérea sem aviões. Por isso, elas têm mais conexão com o mundo civil. Essa abertura pode trazer dinâmicas distintas, tanto na formação quanto na forma como elas se relacionam com a sociedade. Estudar esses aspectos seria essencial para entender o que é comum e o que é particular na cultura militar brasileira. Acho que tem muito espaço para pesquisas novas aí, viu?

EC – Porque os currículos das escolas e academias militares do país continuam em um espírito de tutela da sociedade civil, como se os fardados fossem a nossa reserva moral?

Ana – Quando falamos de currículo militar, estamos lidando com uma série de componentes, não só o ensino técnico de como usar o corpo ou equipamentos bélicos. A questão é mais ampla e envolve, em grande parte, a formação da identidade militar, que vai além do conteúdo ou do que é ensinado. O problema não está em ensinar a história da ditadura ou outras matérias no ambiente escolar, mas sim no processo de transformação do indivíduo em militar. Isso implica um rompimento com a identidade civil, criando uma mentalidade de “nós contra eles”, onde o militar se vê superior ao civil. Essa diferença se reflete na maneira como cada um cuida do espaço público, como exemplificado pelas comparações entre o cuidado nos quartéis e a “desordem nas universidades”. A educação militar, portanto, não é apenas sobre o que se ensina, mas sobre a identidade e a hierarquia que se constrói nesse processo.

EC – Nas escolas e nas academias militares ainda defendem 1964 como uma revolução, quando, na realidade, a gente tem muito claro que foi um golpe?

Ana – É, sim. Mas, eu acho que a ideia de que, se os responsáveis por 64 tivessem sido punidos, não estaríamos passando pelo que estamos hoje não é correta. Claro que eles devem ser punidos, mas o problema vai além disso. A gente vê que a extrema direita cresce mesmo com punição, como nos exemplos da Argentina, onde a punição à ditadura foi uma referência, mas o contexto político ainda assim é complicado. Nossos vizinhos argentinos elegeram o Milei, com o programa que o Milei tem! O ponto principal é que a punição é importante, mas a discussão deve passar por uma reflexão sobre a cultura política do país e as identidades das diferentes organizações, civis e militares. Não dá pra generalizar e achar que todos são iguais. A relação entre civis e militares sempre foi complexa e há questões financeiras envolvidas também, não apenas ideológicas. Reconhecer as culpas das Forças Armadas é essencial, mas não é isso que resolveria todos os nossos problemas. A verdadeira questão está na cultura política.

EC – Para comemorar o dia do marinheiro, a Marinha produziu um vídeo no qual mostra a suposta rotina dos seus integrantes, que aparecem em duras atividades de treinamento, enquanto civis curtem a boa vida. E fecha com uma provocação: “Privilégios? Vem para a Marinha”…

Ana – O vídeo é, sem dúvida, um ato de desobediência e irresponsabilidade. Ele desafia a hierarquia, algo inaceitável em um contexto em que a autoridade deve ser respeitada. Ele surgiu no contexto em que o Haddad apresentou a proposta de modificar o tempo necessário para um militar se aposentar. Um militar não pode ser irresponsável. Então, a partir do momento que um comandante de força opta por veicular um vídeo desse tipo, ele está cometendo um ato de provocação e de desobediência. Caberia ao ministro da Defesa, imediatamente, mandar tirar o vídeo do ar e, no mínimo, chamar o comandante da Marinha para conversar. Mas, esse país não tem ministro da Defesa. Esse país tem um representante das Forças Armadas, em teoria civil, junto ao governo Lula. O conteúdo em si também merece reflexão: a narrativa construída tenta moldar a opinião pública, colocando os militares como vítimas de um sistema que não reconhece seus sacrifícios, enquanto a realidade do trabalho civil, também precarizado, é ignorada. O vídeo não ajuda a discutir de maneira séria as verdadeiras questões de defesa do país, como a necessidade de uma política de recrutamento ou a importância de fortalecer a Marinha e a Aeronáutica para os desafios futuros. Em vez disso, promove um discurso que distorce a verdadeira natureza do trabalho militar e civil, desvirtuando o debate político. Ficou uma história meio ‘ser militar é se arrastar na lama; nosso trabalho é muito duro porque a gente pratica esportes radicais’.

EC – Para o cientista político Paulo Ribeiro Cunha, o indiciamento de militares do alto escalão das Forças Armadas pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, é uma janela de oportunidades para estabelecer um novo patamar de relações dos militares com o poder civil. Concorda?

Ana – Nossa! Estamos diante de uma janela de oportunidade, sim. Primeiro, no cenário internacional. O mundo está em uma transição hegemônica, com vários conflitos em andamento, como na Ucrânia, Palestina, Líbano e Sudão. O Brasil precisa de forças armadas preparadas para se defender, mas as atuais estão mais focadas em política doméstica do que no cenário geopolítico. O governo Lula 3 encontra um contexto global diferente; o cenário internacional é quente. Ou a gente se organiza para estar nesse cenário quente, ou a gente vai sair chamuscado no final. O segundo motivo para essa janela de oportunidade é a opinião pública. Durante o governo Bolsonaro, os militares, ao se exporem, perderam apoio tanto de quem queria o golpe quanto de quem já desconfiava deles. A população percebeu os privilégios dos militares, como benefícios que antes não eram de conhecimento do público amplo. Eles já tinham casa, comida, roupa lavada, pensões; começam a contar o tempo da academia para se aposentar. Tudo isto aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Dilma, aconteceu no governo FHC. Nada disso é novidade no governo Bolsonaro. Só que, quando eles vão para o governo, eles viram vidraça, né? Isso abriu espaço para discutir para que servem as Forças Armadas. O terceiro motivo é porque o escândalo atingiu um nível tão grande que não dá para tratar como uma ameaça abstrata à democracia, porque, na prática, a maioria da população brasileira não tem acesso às promessas da democracia. Mas, um plano de envenenamento do presidente eleito é algo que faz sentido, é concreto. A Polícia Federal tem autonomia e, com isso, surgiram informações detalhadas que não estavam disponíveis antes, o que abre uma oportunidade para discutir punições. O Judiciário tem a responsabilidade de agir e, se não agir corretamente, poderá se tornar tão culpado quanto os que cometeram os crimes. No inquérito, surgiram nomes importantes, mas ainda sinto falta de alguns. Não podemos esquecer que os militares não agem sozinhos; um golpe não seria planejado sem apoio financeiro. No documento que tivemos acesso, não encontramos os financiadores dessa ação. Senti falta de nomes como o de um Ives Gandra e também de quem estava financiando tudo isso.

Foto: Acervo Pessoal

Ana Penido: ““Existe um frenesi de que o Bolsonaro vai preso e nossos problemas estarão resolvidos. Não estarão. O problema é cultural e político, um neofascismo presente em parcelas significativas da sociedade”

Foto: Acervo Pessoal

EC – Uma parte do seu livro aborda as influências externas, como as missões militares de países como os Estados Unidos e a França, na conformação das características do ensino militar brasileiro. Qual foi o legado dos franceses para a formação dos militares brasileiros?

Ana – Eles organizaram, por exemplo, a estrutura do Estado Maior. O interessante é que, no Brasil, uma influência externa não entrou em conflito com a anterior; elas foram se plasmando. A doutrina da guerra contrarrevolucionária, de origem francesa, foi absorvida no Brasil após a Segunda Guerra, em um momento em que já havia a influência dos Estados Unidos. Tudo foi se somando sem se contradizer. Quando você incorpora uma formação, não está só adotando a organização da força, mas o porquê de ser assim, o porquê de ser Estado, a maneira de travar uma guerra. Isso envolve desde como se marcha até a distribuição do efetivo militar no Brasil.

EC – Explique. Capa: Reprodução Capa: Reprodução

EC – O general de Brigada Bolivar Meirelles, cassado logo após o golpe de 1964, disse certa vez que a ESG foi criada após a queda de Getúlio, em 45, invertendo a lógica do War College norte-americano, ou seja, como instrumento de repressão do Estado e de aparelho ideológico, transformando militares nacionalistas em entreguistas.

Ana – A divisão entre nacionalistas e entreguistas, como usada na historiografia, é simplista. Isso cria a falsa impressão de que nacionalistas eram progressistas ou alinhados à esquerda, como no caso de Lott, que não era. Na prática, as posições eram mais complexas, com disputas internas que o professor Sebastião Velasco organiza em quatro grupos. Mesmo hoje, as divergências sobre relações internacionais, como a com os Estados Unidos, são mais sobre os termos do que sobre o princípio de se relacionar. Em 1964, houve uma “limpa” da esquerda dentro das Forças Armadas, eliminando disputas internas antes de partir para ações externas. A política nos quartéis, iniciada com Getúlio, buscava criar unidade interna. Durante a ditadura, a reforma de Castelo Branco consolidou o poder no alto comando, eliminando a autonomia de níveis inferiores. Essa estrutura moldou o período e ainda afeta como enxergamos as Forças Armadas. Sobre a ESG, ela nasceu sob influência dos americanos na lógica da Guerra Fria, mas com uma diferença importante: aqui, foi pensada para incluir a elite civil, formando um projeto de país entre civis e militares. Nesse sentido, eu estou em muito acordo mesmo com o general Bolivar. A Escola Superior de Guerra do Brasil foi pensada enquanto uma escola de formação de elites e caberia aos militares escolher membros da elite civil para fazerem formação junto com eles, de um processo de pensamento de um projeto de país. A gente pode até pensar em como que essas elites são formadas. Nas elites dos Estados Unidos, essa coisa de família não tem. De genealogia. Lá, as elites civis, militares, intelectuais, produtivas, são basicamente de um mesmo extrato. É quase aquela coisa assim, “meu filho vai ser padre, esse aqui vai virar general”. No caso do militar brasileiro, não é assim que funciona. No Brasil, as classes altas não fazem carreira militar; a Aman, por exemplo, é frequentada principalmente por filhos de militares e, agora, praças, mantendo uma lógica endogâmica que molda o perfil social e cultural da carreira. Esse contexto também impacta a dinâmica interna das Forças Armadas.

EC – Você menciona que bons oficiais não são “compráveis”, mas fruto de formação de longo prazo. Vou fazer uma provocação barata (risos). Tudo isto que está acontecendo agora, não mostra que alguns que atingiram o topo da hierarquia militar e outros que estavam a caminho acabaram se deixando comprar? Quais reformas específicas você acredita serem necessárias para melhorar a educação militar no Brasil e sua conexão com a sociedade civil?

Ana – Quando eu usei a expressão compráveis, é porque um militar, um general, não se busca num supermercado (risos). Para formar um general, são 30 anos, então qualquer mudança que a gente faça agora vai ter impacto só no médio e longo prazo. É por isso que muita gente não mexe nem na política de defesa nem na de segurança pública: o desgaste vem agora, mas o resultado positivo só aparece daqui a décadas, e isso não traz ganho eleitoral. Sobre a defesa, trocar equipamento militar, por exemplo, não é simples. Não se substitui os Estados Unidos pela China, assim. Tudo é integrado: você troca uma peça e precisa trocar todo o resto. E nem dá para dizer que os militares são conservadores em tudo. São, na política, mas têm, como diz um colega meu, um “fetiche da tecnologia”, uma preocupação enorme com inovação. As reformas são necessárias em dois sentidos: para pensar a guerra e para redefinir a relação entre os militares e o mundo civil. Sobre a guerra, o Exército precisa se preparar para um futuro tecnológico e de operações conjuntas. Hoje, o orçamento é majoritariamente destinado ao pessoal, mas a guerra do futuro não será travada com tropas numerosas e equipamentos pesados, especialmente no Brasil, que não é um país belicista e não enfrenta conflitos de fronteira. Nossas Forças Armadas devem focar em operações de cooperação com países vizinhos, porque nenhum deles tem intenção de entrar em guerra conosco. Isso muda a forma de organizar o Exército e exige repensar a educação militar, que, em última instância, deve ser determinada pelo poder civil. Outra coisa, o problema não está na formação dos militares, mas no uso deles pelo mundo civil. Não faz sentido esperar que os militares saibam fazer tudo, como dizem que são formados para o “alfinete ao foguete”, porque vivemos em um mundo de especialização. O militar deve se preparar para a defesa da pátria e não para atividades subsidiárias, como levar água ou atuar em desastres, que são responsabilidades de outras agências civis. Fortalecer as Forças Armadas para funções que não são delas atrapalha a formação focada na defesa e impede o desenvolvimento de agências civis. A questão central é definir para que servem os militares e respeitar isso. Eles não podem ser uma ferramenta de múltiplas utilidades.

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

“A primeira delação do Cid não foi entregando alguém do Exército, foi entregando o almirante Garniet, da Marinha. Ele pegou alguém de quatro estrelas, mas pegou da outra força”

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

EC – E sobre as relações civis-militares?

Ana – Sobre as relações civis-militares, não se trata de reconstruir muros ou “colocar a pasta de dente de volta no tubo”. A democracia exige uma relação cotidiana e permanente entre civis e militares, com uma meta comum, como na tecnologia e na defesa. A guerra do futuro não é travada por militares. Não é mesmo. Os civis são até mais afetados, quantitativamente. Há mais chance de você morrer numa guerra sendo civil do que sendo militar. E, ao mesmo tempo, a parte toda de desenvolvimento tecnológico é desenvolvida em indústrias civis. Ainda mais em um país como o Brasil em que as patentes são produzidas em universidades públicas, não são em institutos privados de pesquisa. É preciso repensar a identidade militar e as relações civis-militares, que não podem ser hierárquicas ou antagônicas. Civis e militares são igualmente essenciais para a defesa do Brasil, e ambos, cada um na sua função, mas, trabalhando juntos, têm que estar comprometidos com o futuro do país.

EC – Nas primeiras páginas do seu livro, há uma carta do juiz Pedro Moreira Lima ao seu filho Rui Moreira Lima, quando o jovem nem pensava ainda em ser aviador militar da Força Aérea Brasileira, herói na Segunda Guerra Mundial, combatendo os nazistas, e cassado em 1964 por ser um militar legalista. Ironicamente, o juiz dizia que um soldado não pode ser um delator, a não ser que isso implique em salvação da pátria e que espionar companheiros, visando interesses próprios, é infâmia. Não é irônico que a delação do tenente-coronel Mauro Cid ocorra, não para a salvação da pátria, mas de seu pai, que foi pego vendendo presentes da presidência no exterior e de sua esposa, enrolada no caso dos atestados falsos das vacinas contra a covid-19 – e ainda que Braga Neto não só promoveu a espionagem de colegas de farda, mas também providenciou ataques morais a eles e seus familiares por resistência em aderir ao golpe?

Ana – Você pode acrescentar uma coisa nessa pergunta: por que os comandantes atuais não denunciaram, já que eles sabiam que alguma coisa de errado estava acontecendo? Eu gosto muito dessa carta para o Brigadeiro Moreira Lima. Ela expressa muito o que seria, na verdade, esse compromisso do militar com a defesa da pátria. Os comandantes atuais deveriam ter denunciado seus pares, mas eu não tenho essa expectativa. A formação militar ensina a resolver os problemas “dentro de casa”, dentro da família militar, sem expor nada ao mundo civil. Denunciar um companheiro é sempre a última opção. Mesmo se for punir, vão punir de uma forma que o mundo civil nem fique sabendo. Isso mostra a necessidade do controle externo das Forças Armadas, porque, por conta dessa endogenia, dificilmente as denúncias vêm de dentro. A primeira delação do Cid não foi entregando alguém de Exército. A primeira delação dele foi entregando o almirante Garniet. Então, assim, ele pegou alguém de quatro estrelas, mas pegou da outra força. Aí a gente volta lá na minha discussão sobre a escola. Quando eles se encontram para competir. Uma força contra a outra. Isso, do ponto de vista da guerra, não faz nenhum sentido. Mas, do ponto de vista dos pequenos poderes, faz muito sentido. Aqui eu comando o meu, defendo o meu. Agora, tem um frenesi de que o Bolsonaro vai ser preso e os nossos problemas estarão resolvidos. Não estarão resolvidos. O problema é cultural e político, um neofascismo presente em parcelas significativas da sociedade. Prender Bolsonaro não vai acabar com isso. Pode ajudar, como aconteceu na Argentina. De fato, é a impunidade que mais alimenta esses comportamentos e explica a quantidade de provas que a Polícia Federal tem encontrado. Aí as pessoas dizem que esses militares pegos são burros, etc e tal. Eles não são mal formados ou burros. São bem formados para aquilo que se exige deles. A impunidade, sim, é que cria um sentimento de que nunca vão ser pegos.